人事担当者のための「従業員エクスペリエンス」完全ガイド

皆さん、こんにちは。生産性高く、幸せな職場づくりは進んでいますか?ラボラティック株式会社代表の野口麗奈です。今日は、従業員経験に関して間接した、保存版の記事をお届けします。ぜひ、皆さんの組織運営のヒントになれば幸いです。注:記事の出典は、ラボラティックとパートナ関係にある、世界的な従業員経験プラットフォームを提供するCulture Amp社の「HR’s complete guide to employee experience」を日本の読者様向けに訳したものです。

目次

- 従業員エクスペリエンス(EX)とは?

- 従業員エクスペリエンス(EX)を形成する要素とは?

- なぜ従業員エクスペリエンス(EX)が重要なのか?

- 高いエンゲージメント

- より効果的な採用活動

- 生産性の向上

- 離職率の低下

- 収益性の向上

- 従業員体験の測定方法

- 従業員体験を測定するために使うべきKPIとは?

- 従業員体験の戦略的なフレームワークを構築する

- 従業員体験を向上させるには

- 継続的な「声を聴く文化」をつくる

- 従業員のフィードバックを行動につなげる

- 従業員ペルソナを活用する

- マネージャーへの投資

- 今日から、従業員エクスペリエンスの優先順位を見直そう

- 関連記事

- 関連リンク

従業員があなたの会社で初めて働く日から最終出社日まで──そのすべてのやりとりが「従業員エクスペリエンス(Employee Experience)」を形づくります。エクスペリエンスの質が低ければ、従業員は孤立感やモチベーションの低下を感じるかもしれませんが、質の高い体験を提供できれば、生産性、忠誠心、エンゲージメントの向上につながります。

雇用主として、従業員があなたの会社に何を期待し、何を求めているのかを理解することが重要です。そして、その期待に応える、あるいはそれを上回るようなエクスペリエンスを設計することが求められます。そのためには、従業員の声に耳を傾け、彼らのニーズを優先して行動することが不可欠です。最終的に、彼らがどのような体験をするかは、従業員のパフォーマンスや会社への関わり方に直結します。だからこそ、「従業員エクスペリエンス」は、企業にとって最も重要な投資領域のひとつなのです。

本ガイドでは、従業員エクスペリエンスとは何か、その重要性、測定方法、そして組織として優先すべき理由について詳しく解説します。また、自社の従業員エクスペリエンスをどのように改善し、優れた雇用主としての地位を確立していくか、そのベストプラクティスも紹介します。

従業員エクスペリエンス(EX)とは?

従業員エクスペリエンス(Employee Experience/EX)とは、従業員が組織に在籍している間に経験し、目にするすべての事柄を指します。初出社の日から退職までの間に存在するさまざまな接点(タッチポイント)すべてが、EXを構成しています。

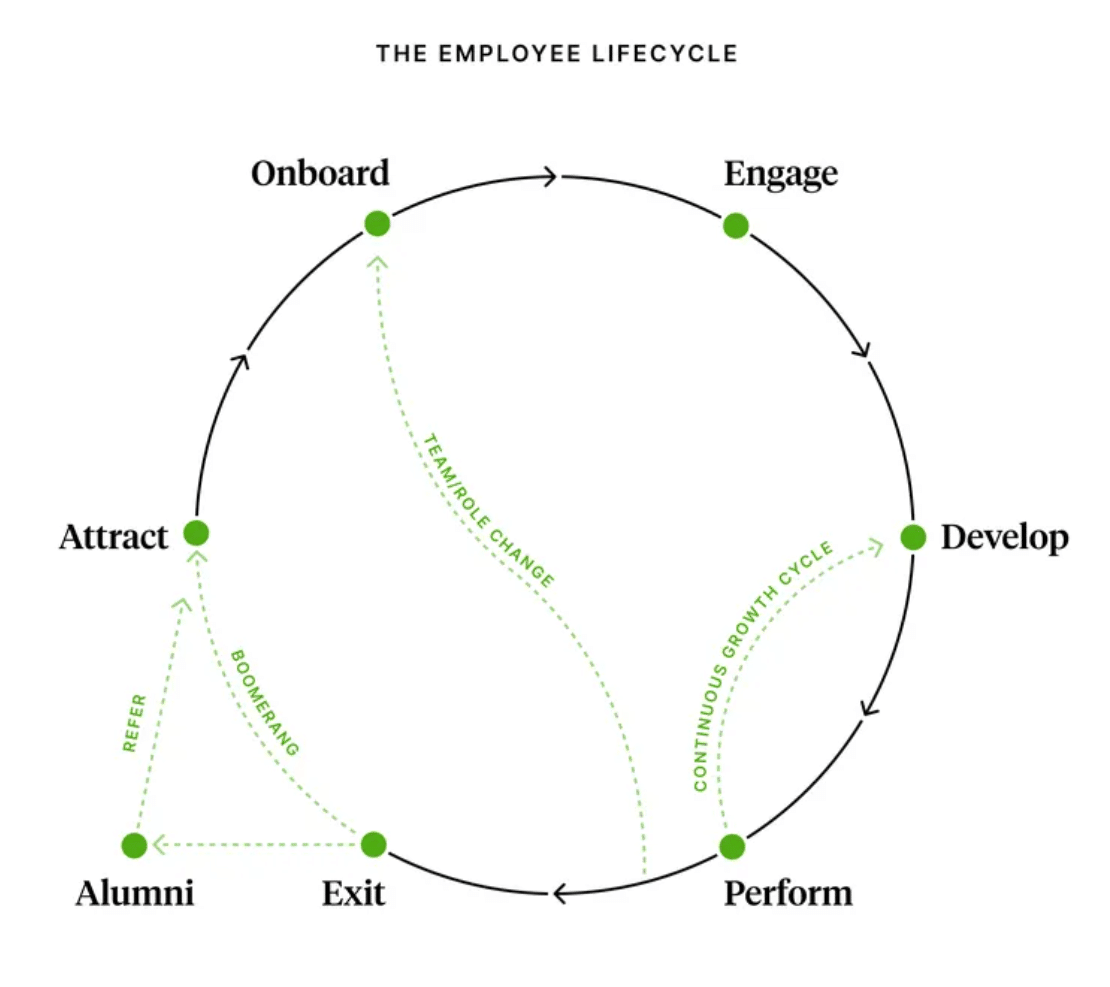

従業員ライフサイクルは、以下の7つのステージで構成されており、それぞれが従業員体験に大きく影響します。

- Attract(惹きつける)

候補者が貴社やポジションについて知り、自分に合っているかを判断する段階。この段階での印象によって、入社するか否かに関わらず、候補者が企業のファン(推奨者)になる可能性もあります。 - Onboard(受け入れる)

新たに入社した従業員が、業務にスムーズに馴染むために必要な知識やトレーニングを受ける段階。オンボーディングの質は、その後の定着率や活躍度に大きな影響を与える重要なステージです。 - Engage(関与する)

従業員が企業やその理念・価値観への理解を深め、モチベーションやエンゲージメント、組織への帰属意識が高まる段階です。 - Develop(成長する)

従業員がフィードバックを受け取り、自身のスキルやキャリアを伸ばすための機会を得る段階。ストレッチアサインメント(背伸びした課題)などを通じて、現在の役割内外での成長が促されます。 - Perform(成果を出す)

従業員の業績が評価され、成果に対するフィードバックや報酬が与えられる段階。パフォーマンスレビューの設計や報酬のあり方が、このステージのEXに大きく関わります。 - Exit(退職する)

従業員が組織を離れ、次のキャリアへと進む段階。ここでは、退職理由を把握するためのエグジットサーベイ(退職面談・アンケート)が有効です。 - Alumni(卒業生としてつながる)

ポジティブなEXが提供されていた場合、退職後もその従業員は外部から企業を応援し、レピュテーション向上に貢献する存在になり得ます。

従業員エクスペリエンスは、上記の各ステージにおける組織の姿勢や取り組み次第で大きく左右されます。どの段階においても「人を中心に置いたデザイン」が不可欠です。

従業員エクスペリエンス(EX)を形成する要素とは?

もちろん、給与や福利厚生、企業文化は従業員エクスペリエンスを形づくる上で大きな役割を果たします。しかし、これらはEXという「氷山」の一角にすぎません。

従業員エクスペリエンスには、従業員が日々触れるあらゆる事柄が影響を与えます。たとえば、公平な採用や昇進に対する企業の姿勢、地域社会との関わり、さらにはマネージャーが日常的にチームとコミュニケーションを取っているかどうか——こうした点までもが、EXに影響を及ぼします。

以下は、従業員エクスペリエンスに影響を与える具体的な要素の例です:

- 認知(称賛)の文化

- ダイバーシティ、公平性、インクルージョン(DEI)

- 従業員の裁量権(オートノミー)

- キャリア開発や学習機会

- 健康保険や任意の福利厚生

- マネージャーとの関係性

- ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)

- オフィス環境や物理的な職場空間

- 組織の透明性

- パフォーマンスマネジメントの運用

- ワークライフバランス

- 就業規則や人事制度の設計

従業員体験は、こうした「日常の積み重ね」から形づくられていくものです。表面的な施策だけではなく、組織のあらゆる運営や姿勢が、EXの質を左右します。

なぜ従業員エクスペリエンス(EX)が重要なのか?

卓越した従業員エクスペリエンスは、エンゲージメントや生産性、収益性の向上、そして離職率の低下といった点において、数値で示せるほどの効果をもたらします。結果として、組織はより効率的かつ効果的に成功を達成することが可能になります。

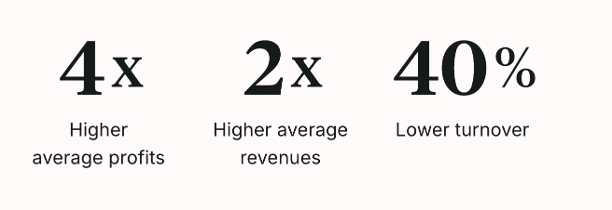

あるグローバル調査では、経営層の約80%が「従業員エクスペリエンスは非常に重要、もしくは重要である」と回答しています。また、250社以上のグローバル企業を対象とした分析でも同様の結果が示されており、従業員エクスペリエンスに関する指標で高得点を記録した企業は、以下のような成果を挙げていることが分かりました:

Culture Amp社のデータより

…従業員エクスペリエンスのスコアが低かった企業と比較して、これらの企業は明らかに優位に立っていました。

以下に、なぜ経営陣(C-suite)も従業員エクスペリエンスを重視しているのか、その理由をいくつかご紹介します。

高いエンゲージメント

従業員エンゲージメントとは、従業員と組織の関係性を測る指標です。これは、従業員エクスペリエンスから生まれる感情の一つであり、多くの企業がエンゲージメントを測定し、向上させようと取り組んでいます。なぜなら、エンゲージメントは離職率や、従業員が仕事にどれだけ意欲的に取り組むかといった点と高い相関があるからです。エンゲージメントは、優れた従業員エクスペリエンスがもたらす数ある成果のひとつです。

卓越した従業員エクスペリエンスを築くことで、エンゲージメントを高めることができます。従業員が自らの仕事に価値を見出し、その貢献が認識・評価され、自社のミッションや価値観と一致していると感じられれば、自発的に力を発揮し、会社への忠誠心を持ち、同僚や友人、顧客に対してポジティブな言葉で組織を紹介するようになります──たとえ退職した後であっても。

より効果的な採用活動

現在では、多くの求職者が求人・企業レビューサイトを通じて、企業に関する情報を調べています。こうしたレビューサイトの台頭は、求職者がその企業でどのような経験ができるのかを事前に把握したいというニーズの表れです。わずか数件のネガティブなレビューが、貴重な人材の応募を遠ざけてしまうこともあります。そのため、ポジティブで魅力的な従業員エクスペリエンスを構築することが、採用競争力の向上につながります。

生産性の向上

幸せな従業員は、より生産的かつ効率的に働く――これはもはや秘密ではありません。これを裏付けるために、Culture Ampはカスタマーサービスソフトウェア企業Zendeskと提携し、従業員エンゲージメントスコアの高い企業ほど顧客満足度スコアも高いのかを調査しました。

Zendeskのカスタマーサティスファクション(顧客満足度)およびサポートチケットデータと、Culture Ampの従業員エンゲージメントのベンチマークデータを組み合わせたところ、ベンチマークスコアを上回るエンゲージメントスコアを持つ企業は、ベンチマークを下回る企業と比べて顧客満足度が10%高いことが明らかになりました。

さらに、これらの高スコア企業は「初回応答時間」が短く、「初回解決時間」は長いという特徴がありました。つまり、顧客からの問い合わせに素早く対応しながらも、チケットをクローズする前に問題をしっかり解決するために必要な時間と手間をかけているということです。

このように、より良い従業員体験を提供している企業は、エンゲージメントの向上と生産性の向上という形で、その恩恵を確実に享受しています。

離職率の低下

Culture Ampの調査によると、新しく入社した従業員の約10%が、わずか6か月以内に離職しています。このような早期離職の多くは、従業員体験の質に起因しており、入社初日から退職日まで一貫して良質な従業員体験を提供することの重要性を物語っています。たとえば、適切なオンボーディング体験は、従業員の定着意欲や生産性、企業文化に対する認識に大きな影響を与えることが知られています。

Culture Ampでは、従業員の離職理由の多くが、次の3つの要素のいずれか、または複数に関係していると考えています:

- キャリア成長の機会

- 役割に対する期待値のずれ

- 包摂感(インクルージョン)

これらの重要な領域に関する従業員の意識の変化を測定・追跡するために、エンゲージメント調査では以下の3つの質問を含めることを推奨しています:

- 「この会社には、私にとって良いキャリアの機会があると思う」

- 「現在の役割には、事前に説明された内容と照らして満足している」

- 「私はこの会社に居場所があると感じている」

これらの質問への回答傾向をチーム別、部門別、全社レベルで継続的にモニタリングすることで、企業が従業員体験のどの領域に優先的に投資すべきかを把握するための重要な指標となります。

収益性の向上

MIT情報システム研究センターの調査によると、従業員体験のスコアが上位四分位に位置する組織は、下位四分位の組織と比べて、顧客満足度とイノベーションのレベルが2倍に達し、さらに利益率も25%高いことがわかりました。

従業員体験の測定方法

Culture Ampでは、従業員体験を測定する最も効果的な方法は、従業員ライフサイクルの各段階において調査を実施することだと考えています。たとえば以下のようなものがあります:

- Attract(採用)段階:候補者体験サーベイ

- Onboard(オンボーディング)段階:オンボーディングサーベイ、90日後のステイ・インタビュー

- Engage・Develop・Perform(定着・成長・評価)段階:エンゲージメントサーベイ(年次やパルス形式)

- Exit(退職)段階:退職者サーベイ

これらの調査は、従業員体験がどの部分で優れており、どこに課題があるかを把握するための、重要かつ客観的な定量データを提供してくれます。また、定期的にデータを収集することで、従業員体験が時間の経過とともにどのように変化しているか、また、自社の取り組みが実際に有効かどうかを確認することも可能です。

質問内容によっては、リソースの充実度、目標の明確さ、リーダーシップに対する認識など、従業員体験のさまざまな側面を深く理解することができます。

こうした設問への肯定的あるいは否定的な回答の傾向は、従業員体験に関する示唆に富んだトレンドを明らかにしてくれます。たとえば、パフォーマンスに関する設問への回答が、新しい評価制度を導入した後に急激に悪化した場合、それはさらなる支援やトレーニングが必要であることを示しているかもしれません。また、リーダー層におけるBIPOC(ブラック、先住民、有色人種)の登用を優先したことで、「帰属意識」や「リーダーシップ」に関するスコアが上昇する、といった変化が見られることもあります。

TIP:従業員体験は個々の属性によって異なります。

従業員体験はすべての人に平等に訪れるわけではありません。そのため、従業員の属性(デモグラフィック)に関する情報も併せて収集することを強く推奨します。これにより、たとえば「BIPOCと非BIPOC」「フルタイムとパートタイム」「リモート・出社・ハイブリッド勤務」「障がいのある人とそうでない人」といった区分ごとの体験格差を明らかにし、組織内の公平性をより正確に把握することができます。

従業員体験を測定するために使うべきKPIとは?

従業員体験を測定する際には、指標(KPI)を明確に設定することが重要です。Culture Ampでは、主要なKPIとして「従業員エンゲージメント(Employee Engagement)」を使用しています。

エンゲージメントとは、従業員がその組織に対してどれほど熱意やつながりを感じているかを示す包括的な指標であり、その感情は従業員体験の結果として生じるものです。Culture Ampでは、以下の5つの要素を通じてエンゲージメントを測定しています:

- プライド(Pride):「私は[会社名]で働いていることを誇りに思う」

- 推薦意向(Recommendation):「私は[会社名]を働くのに良い職場だと勧めたい」

- モチベーション(Motivation):「[会社名]は、他社で同様の職務に就いた場合以上に自分の力を発揮したいという気持ちにさせてくれる」

- 現在のコミットメント(Present commitment):「他の会社での仕事を探そうと考えることはほとんどない」

- 将来のコミットメント(Future commitment):「2年後も[会社名]で働いていると思う」

ここで明確にしておきたいのは、「従業員体験」と「従業員エンゲージメント」の関係性です。

従業員体験は、従業員が組織内で実際に“経験すること”を指します。一方で、従業員エンゲージメントは、その体験の結果として生まれる“感情”のひとつです。エンゲージメントは、従業員がどれだけ自分の時間・エネルギー・知的資源を組織に投資したいと感じているかを反映するものであり、多くの企業が測定・予測したいと考える指標です。

もちろん、従業員体験の成果を評価するためには、エンゲージメント以外にもさまざまな指標を活用できます。以下に、サーベイで取得できるものから、他の人事データを活用して分析が必要なものまで、代表的な指標を紹介します:

- 成長・開発プランへの参加率

- 従業員の欠勤率

- 従業員満足度

- 表彰・承認の頻度

- 社内異動・昇進の割合

- 社内紹介の割合

- マネージャーへの満足度(承認率)

- 定着率(離職率の逆)

- 従業員一人当たりの売上

- サーベイ回答率

これらのKPIを定期的にモニタリングし、全社的・部門的な傾向や変化を把握することで、従業員体験の改善に向けたより具体的で実行可能な施策につなげることができます。

従業員体験の戦略的なフレームワークを構築する

従業員体験戦略(「エンプロイー・エクスペリエンス・マネジメント」とも呼ばれます)とは、組織が従業員ライフサイクル全体にわたって従業員の感情に影響を与えるために、前述の要因に基づいてどのような行動を取るかを定義したものです。

Culture Ampでは、効果的な従業員体験戦略の第一歩は、「どこに注力すべきか」を明らかにすることだと考えています。そのための初期ステップとして、従業員ライフサイクルにおける各タッチポイントを棚卸しする「ジャーニーマッピング」の活用を推奨しています。以下の4ステップで、従業員体験をマッピングしてみましょう。

1. 従業員にとって「重要な瞬間(Moments that matter)」を特定する

ライフサイクルの各ステージを見ながら、従業員にとって記憶に残りやすい、意味のある瞬間を特定します。

例:アトラクション段階では「オファーレターを受け取る瞬間」が、従業員にとって印象深い体験かもしれません。

2. 組織固有のコンテキストと結びつける

その「重要な瞬間」が、自社の価値観や文化と一致しているかを確認します。たとえば、「透明性」を重視する企業であれば、パフォーマンスレビューの最初の体験において、どのようにその価値観を伝えるかを検討します。

3. 従業員の視点を考慮する

従業員の属性(アイデンティティ)によって、体験の捉え方は異なります。自社にいる多様な従業員の立場に立ち、それぞれにとってどの瞬間が特に重要かを想像してみてください。

例:リモートワーカーにとっては「チームと初めて対面する瞬間」が非常に大切な体験かもしれません。

4. 優先順位をつける

従業員ライフサイクルの中で、どのステージ、どの瞬間に注力すべきかを決定します。そのうえで、成功の定義と測定方法を設定します(例:エンゲージメントサーベイのどの質問を追跡するか、どのKPIを指標とするかなど)。

この4ステップが、今後の戦略に活用できる「従業員体験フレームワーク」となります。一度、自社にとっての「重要な瞬間」が明らかになれば、それぞれに対して具体的な施策を展開していくことが可能になります。

従業員体験を向上させるには

企業ごとに従業員体験(Employee Experience: EX)は異なります。たとえば、ある企業(A社)ではハイブリッド勤務におけるオンボーディング施策の最適化が必要かもしれませんし、別の企業(B社)では、勤続年数の長い従業員に対するキャリア開発支援に注力すべきかもしれません。

従業員体験を改善するうえで最も効果的なのは、いくつかのアイデアを単発で実行することではなく、包括的かつパーソナライズされた戦略を構築することです。ここでは、その第一歩となるおすすめの進め方をご紹介します。

- 取り組むべき優先課題を決める

まず、従業員体験のどの領域に注力するべきかを明確にします。たとえば、これから大規模な採用を予定している場合は、「アトラクション/採用」段階にフォーカスし、候補者向けサーベイを活用してフィードバックを収集するのが良いでしょう。一方で、離職率が高いことが課題となっている場合には、「退職」体験の理解と改善にリソースを集中させることが効果的です。

※どこから始めるべきかに「正解」はなく、自社の状況と優先順位に応じて決めることが重要です。 - データの収集を始める

優先課題が決まったら、次に大切なのはフィードバックの収集です。従業員体験に関する関連性やストーリーを見出すためには、一定のデータ蓄積が必要になります。一度にすべてを網羅しようとせず、最初は「オンボーディング」など一つのテーマに絞って取り組み、PDCAを回しながら徐々に従業員体験のデータ収集プログラムを拡充していくことをおすすめします。 - データを相互に関連づける

従業員ライフサイクル全体を通じた包括的な理解を得るためには、各種データや施策間の連携が欠かせません。たとえば、すでに実施しているエンゲージメント調査の結果から、退職サーベイで注目すべき要因を見つけることができるかもしれません。また、汎用的な質問文を使うのではなく、自社固有の制度や文化に即した設問設計を行うことも重要です。 - アクションにつなげる

従業員体験サーベイからは、多くの有益な情報が得られますが、重要なのは「得た情報をもとに実際に行動すること」です。全社レベルでの傾向をもとにプログラム全体の見直しを行いつつ、詳細な結果を活用して、特定の採用担当者、部門、チームが追加のサポートを必要としているかを特定します。そうすることで、各現場が自律的に従業員体験の改善に向けて取り組むことが可能になります。

1. 継続的な「声を聴く文化」をつくる

従業員体験の最適化は、一度やって終わりのタスクではありません。それは、従業員の声を継続的に聴くことで推進される、終わりのないプロセスです。従業員の声を聴く方法はさまざまありますが、なかでも最も効率的かつ効果的な方法のひとつが、定期的なエンゲージメントサーベイの実施です。これにより、従業員のニーズが時間とともにどう変化しているかを把握し、追跡することができます。

以下は、継続的に従業員の声を聴くことの実践例です:

パンデミック中にレイオフを余儀なくされた非営利のソフトウェア企業 Mozilla は、その後の従業員の状態を把握するため、パルスサーベイを実施しました。その結果、従業員は疲弊し、フラストレーションやストレスを感じており、さらに特筆すべきこととして「Mozilla にキャリアの成長機会があるとは思えない」と感じる傾向が強まっていることが明らかになりました。

たしかに COVID-19 パンデミックは特異な事例ですが、このストーリーは、特に変化や危機の時期において、従業員のニーズや課題、そして全体的な体験を深く理解するうえで、「声を聴くこと」がいかに重要であるかを象徴しています。

2. 従業員のフィードバックを行動につなげる

従業員のフィードバックを集めても、それをもとに行動しなければ意味がありません。せっかく時間を割いてサーベイに回答しても、組織の何も変わらないとなれば、Culture Amp のCEOであるディディエ・エルジンガ(Didier Elzinga)が指摘する「アクション不在疲労(lack-of-action fatigue)」に陥ってしまいます。

ディディエはこう述べています:

「サーベイの結果に基づいて実際に変化やコミュニケーションがあれば、人々は次のサーベイにも前向きに取り組んでくれるでしょう。たとえそれが自分の希望通りの結果でなかったとしても、何かが変わったという事実を目にすれば、サーベイが“変化を起こすための手段”であると認識してくれるのです。」

従業員が率直に意見を述べ続けてくれるようにするためには、その声をきちんと受け止めているという姿勢を示すことが必要です。たとえば、収集したフィードバックをどのように活用して職場の改善に役立てているのかを、透明性をもって伝えることが重要です。

すぐに実行できる「クイック・ウィン」のひとつは、サーベイのデータを全社に共有し、そこからどのような変化を計画しているのかを明確に伝えることです。

たとえば、前項で紹介した Mozilla の事例でも、同社の人事チームは「従業員が会社におけるキャリアに希望を持てていない」ことを課題として認識し、その対応に着手しました。

具体的には、年次評価制度を見直し、「継続的なフィードバック」「従業員の承認」「学びと成長に焦点を当てたコーチング会話」に重点を置いた仕組みへと変革しました。マネージャーによるリアルタイムなフィードバックやコーチングが増えたことで、従業員は自身の成長やキャリアに対してよりポジティブな感覚を持てるようになりました。このように、たとえ小さな制度変更であっても、従業員体験に対して大きなインパクトをもたらすことがあるのです。

👉 どこから手をつけていいかわからないときは?

Culture Ampの「Action framework toolkit」を活用することで、サーベイ結果から最もインパクトのある重点領域を特定し、同様の課題に取り組む企業の事例を参考にすることができます。

https://note.com/embed/notes/nffdcd1809939

3. 従業員ペルソナを活用する

従業員ペルソナとは、特定の従業員セグメントについて、その特性や態度、望んでいること、ニーズなどを詳細にまとめたプロファイルです。人事チームは、このようなペルソナを活用することで、職場に存在するさまざまな従業員層により適した施策を設計・実行することができます。

たとえば、新たに導入する選択制福利厚生(バーチャルメンタルヘルス支援や子育て手当など)について検討している場合、自社の従業員構成やニーズを踏まえることが重要です。若年層が多い職場では「子育て支援手当」はあまり支持されないかもしれませんが、家庭を持つ従業員が多い職場では非常に価値のある制度と受け取られる可能性があります。

おそらく多くの組織では、すでに暗黙のうちにこのようなペルソナ的な視点を活用しているはずですが、改めて意識的に3~5つの代表的な従業員ペルソナを策定・文書化しておくことをおすすめします。そうすることで、新たに人事チームに加わったメンバーも含め、誰もがすぐに参照でき、施策を立案・実行するたびに「この制度はどのタイプの従業員にとって価値があるか」を多角的に検討できるようになります。

4. マネージャーへの投資

マネージャーは、従業員の日々の体験に最も直接的な影響を与える存在です。だからこそ、マネージャーが部下を十分にサポートできるよう、適切な準備を整えることが不可欠です。

かつて企業は、マネージャーに対して技術的スキルの研修を重視していましたが、近年では「ソフトスキル」の重要性がますます明らかになってきています。良質なフィードバックの伝え方、変化の中でのリーダーシップ、共感力をもった対応、非同期でのコミュニケーションなど、多くのスキルが求められるようになっています。しかし、こうした能力は一度きりの研修で身につくものではありません。

こうしたスキル開発を継続的に支援するには、Culture Ampの「Skills Coach」のようなマイクロラーニングツールの活用がおすすめです。Skills Coachでは、Slack、Microsoft Teams、メールなどを通じて、マネージャーが日常業務の中で無理なく取り組める短時間のアクティビティや学習コンテンツが毎日配信されます。間隔反復(spaced repetition)の仕組みにより、学びが定着しやすく、マネージャーがより効果的で信頼されるリーダーへと成長することが可能になります。

今日から、従業員エクスペリエンスの優先順位を見直そう

従業員エクスペリエンスは、一度投資すれば終わりというものではありません。これは常に変化し、従業員ライフサイクルのあらゆる段階で異なる形で現れ、継続的な注視と改善が求められます。従業員の在籍期間中の変化を効果的に把握・管理していくためには、エンゲージメント・パフォーマンス・成長の各要素を追跡できる、強固なエクスペリエンスマネジメントの仕組みが不可欠です。

Culture Ampの従業員エクスペリエンス・プラットフォームなら、そのすべてを一つの直感的なツールで実現できます。チームの力を引き出し、前向きな変化を促進するこの統合ソリューションを通じて、優秀な人材の定着、ビジネス成果の向上、部門間の壁の解消、そしてエンゲージメントの最大化を、従業員ライフサイクルのあらゆる段階で実現しましょう。

関連記事

https://note.com/embed/notes/n47c643e69934

https://note.com/embed/notes/n7126e4492676

https://note.com/embed/notes/n2ea4e4c8beb5

《この記事に関するお問い合わせ》

ラボラティック株式会社 広報担当