リモート・ハイブリッド・出社勤務に関するデータが明かす実態

皆さん、こんにちは。生産性高く、幸せな職場づくりは進んでいますか?ラボラティック株式会社代表の野口麗奈です。今日は、改めて、働き方にスポットを当てた、大変興味深い記事をお届けします。ぜひ、皆さんの組織運営のヒントになれば幸いです。注:記事の出典は、ラボラティックとパートナ関係にある、世界的な従業員経験プラットフォームを提供するCulture Amp社の「Zooming in: What data reveals about remote, hybrid, and in-office work」を日本の読者様向けに訳したものです。

目次

- 「在宅勤務では生産性が下がる」

- 「たとえ従業員が在宅勤務を好んでいても、コラボレーションは出社のほうがうまくいく」

- 「イノベーションは、廊下での偶然の出会いから生まれる」

- 「オフィスにいる方が、質問への答えを見つけやすい」

- 「リモート勤務の従業員とは、マネージャーやリーダーがつながりにくい」

- 「リモート勤務の従業員は、評価や昇進で不利になる」

- 「エンゲージメントが最も高いのは、リモート/ハイブリッド/出社勤務のどれか」

- リモートワークを成功させるには?

- 最適なオフィス勤務を実現するには

- ハイブリッドワークの調和を実現する

- リモート・ハイブリッド・出社勤務の“事実”を正しく理解する

- 関連記事

- 関連リンク

リモートワークやハイブリッド勤務は、今や一時的なものではなく、定着しつつあります。2024年7月時点の「働き方と意識に関する調査」によると、米国の有給労働日のうち29%が在宅勤務日であり、この割合は過去1年間ほぼ変わっていません。

しかし、経営会議やSlack、Zoomなどでのやり取りを聞いていると、これが一過性のブームのように捉えられていることもあります。

リモートやハイブリッド勤務には、「パジャマ姿で一日中ダラダラしている」や「評価の際に不利になる」といった神話のような誤解が数多く存在しています。こうした誤解の中には、心理学的に裏付けのある理論に基づいているものもあります。しかし、リモートワークを放棄して旧来のオフィス勤務に戻る前に、データをもとに「事実」と「思い込み」を切り分けてみましょう。

本記事では、リモート・ハイブリッド勤務に関する一般的な見解について、それが「事実」なのか「誤解」なのかを明らかにし、それを裏付けるCulture Ampのデータを共有していきます。

主張1:「在宅勤務では生産性が下がる」

最近、学術誌『Nature』にて、ランダム化比較試験(RCT:研究手法としては最高水準)に関する研究が発表されました。この研究では、チームを無作為にハイブリッド勤務グループに割り当て、1年間追跡したところ、パフォーマンスに差はなく、満足度が高まり、退職率は3分の1に減少するという結果が示されました。

⚖️ 結論:誤り(Fiction)

ただし、この研究は1社のみを対象としたものでした。Culture Ampでは、世界中の何千もの企業と連携しており、その中には従業員の働く場所(出社・在宅・ハイブリッド)を踏まえてエンゲージメント調査の結果を解釈している企業もあります。

私たちは、以下のように勤務形態に応じて従業員を分類し、分析を行いました:

- オフィス勤務:週4日以上出社している人

- 在宅勤務:完全在宅、もしくは週1日未満の出社頻度の人

- ハイブリッド勤務:出社と在宅をほぼ半々で行っている人

今回の分析では、2023年7月から2024年7月までの間にCulture Ampの調査に回答した、735社・241,605人の従業員データを対象としました。地域別では、北米が55%、EMEA(欧州・中東・アフリカ)が16%、APAC(アジア太平洋地域)が12%を占めています。業種別では、テクノロジー企業が35%、次いでプロフェッショナルサービスが20%、科学・研究が8%、医療が5%、その他が続きます。

本記事では、私たちが最も熟知している自社データに基づいて考察しています。他の調査研究に関心のある方は、Talent Strategy Groupによる外部文献レビュー(英語リンク)をご参照ください。

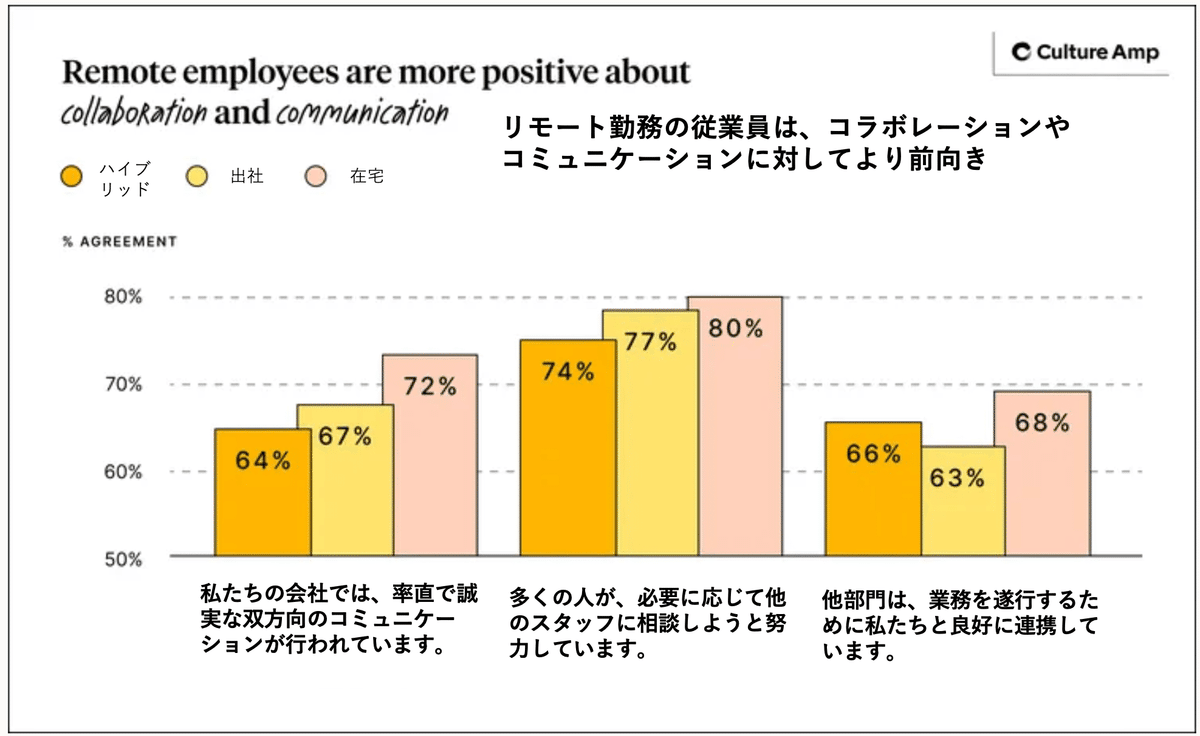

主張2:「たとえ従業員が在宅勤務を好んでいても、コラボレーションは出社のほうがうまくいく」

直感的にはもっともらしく聞こえますが、Culture Ampのデータでは、在宅勤務の従業員の方が、オフィス勤務やハイブリッド勤務の同僚よりも、コラボレーション、相談、コミュニケーションに対して肯定的な評価をしていることがわかりました。

これは、リモート勤務の人たちが、COVID-19の期間中に習得したデジタルツールを活用し、非効率な対面の雑談などを回避しながら、より効率的な協働スタイルを確立している可能性があります。

会議運営スキルが乏しかったり、そもそもコラボレーションに積極的でないマネジャーやリーダーをオフィスに集めたとしても、それだけで問題が解決するわけではないのです。

⚖️ 結論:誤り(Fiction)

主張3:「イノベーションは、廊下での偶然の出会いから生まれる」

20世紀において、レーザーや太陽電池といった数々の発明を生み出したことで知られるBell Labsは、イノベーションの源泉として「才能ある人材同士が長い廊下ですれ違うことで生まれる“知的衝突”」を重視していました。書籍『The Idea Factory』でもこの点が強調されており、近年の出社回帰の議論でも、この考え方に惹かれる企業は少なくありません。

しかし、Culture Ampのデータによれば、「[会社名]では、有望で革新的なアイデアを実行に移している」と回答した割合は、リモート勤務者が72%だったのに対し、オフィス勤務者は68%、ハイブリッド勤務者は67%にとどまりました。

つまり、データ上では、イノベーションに対する肯定的な評価はリモート勤務者が最も高く、次いでオフィス勤務、最後にハイブリッド勤務という順番になっています。これは、リモート勤務の従業員が、Miroなどのデジタルホワイトボードツールを活用し、場所を問わずにイノベーションを促進する方法を見出していることを示唆しており、むしろハイブリッド環境ではツールやプロセスの一貫性が阻害要因となっている可能性すらあります。

⚖️結論:フィクション(事実とは異なる)

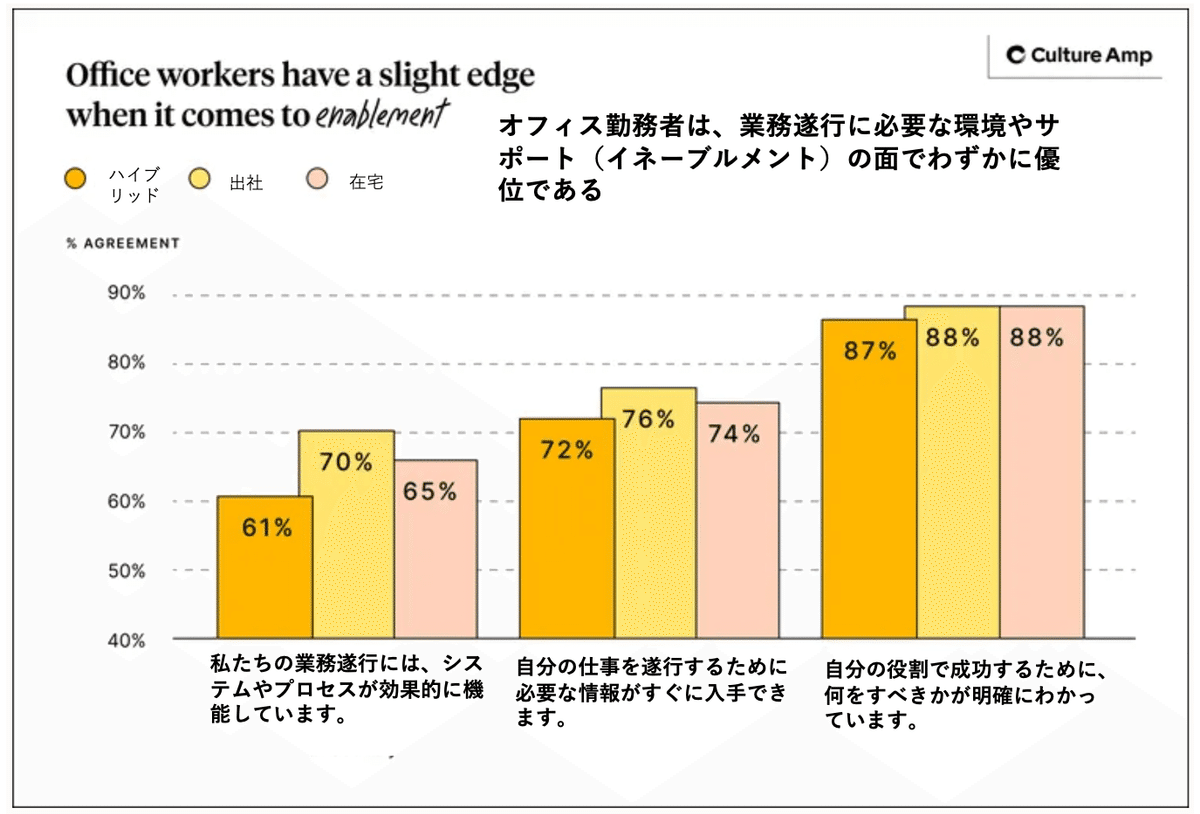

主張4:「オフィスにいる方が、質問への答えを見つけやすい」

リモートワーク推進派であっても、「新入社員のオンボーディングや業務遂行の支援は、対面の方がやりやすい」と考える人は少なくありません。では、実際のデータはどう示しているのでしょうか?

Culture Ampの調査によると、役割への期待に関する明確さにおいては、リモート勤務とオフィス勤務の従業員の間に有意な差はありませんでした。つまり、「自分の仕事で何が求められているか」を理解するうえでは、勤務形態はあまり影響しないようです。

しかし一方で、必要な情報へのアクセスについては、オフィス勤務者の方が「容易である」と感じている傾向が見られました。また、オフィス勤務者の方が「現在の業務プロセスやシステムは効果的である」と感じている割合も高くなっています。

これは、多くの業務プロセスやシステムがもともとオフィスワークを前提に設計されており、デジタル環境への最適化が十分に進んでいない可能性があることを示唆しています。つまり、「どこでも働ける環境」は形式的には整っていても、実際にはオフィス前提の設計が依然として根強いのかもしれません。

⚖️結論:事実(Fact)

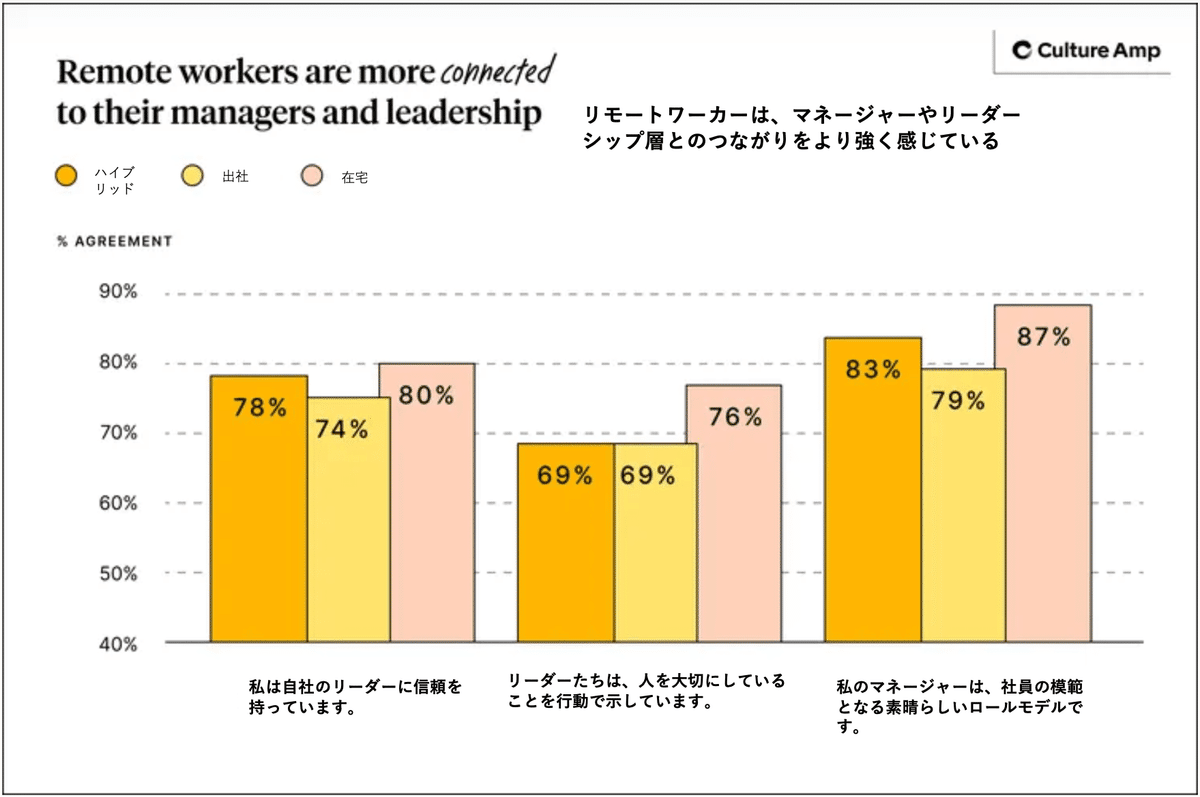

主張5 – 「リモート勤務の従業員とは、マネージャーやリーダーがつながりにくい」

同じ場所にいる方がマネージャーやリーダーと自然につながれる──そう考えるのは理解できます。しかし、Culture Ampのデータではマネージャーやリーダーに関する全9項目の質問において、最も高いスコアを記録したのはリモート勤務の従業員でした。

一方で、最もスコアが低かったのはオフィス勤務の従業員で、その差は項目によって4〜9%にのぼります。これは、マネージャーやリーダーがリモート勤務の部下と良好な関係性を築く工夫をしていることを示唆しています。

⚖️結論:フィクション(Fiction)

リモート環境でも、むしろそれ以上に意識的な関わりがなされている可能性があります。つながりは物理的距離ではなく、関係構築の姿勢と工夫によって決まるのかもしれません。

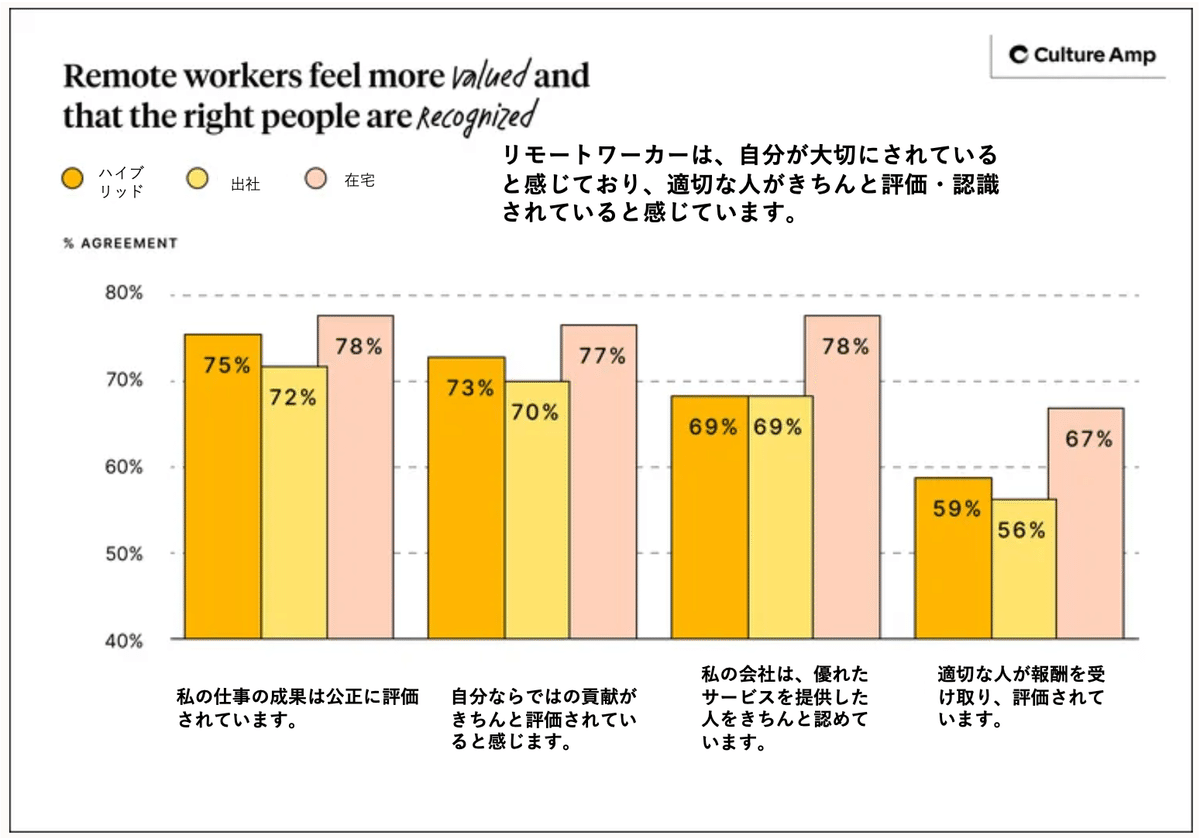

主張6 – 「リモート勤務の従業員は、評価や昇進で不利になる」

これまでの多くの“神話”は「オフィス勤務の方が組織やビジネスにとって良い」という前提に基づいていましたが、この信念はむしろリモート勤務者が不利になるのではないかという懸念に基づいています。

その根底にあるのは「近接バイアス」、すなわち物理的に近くにいる従業員をマネージャーが優遇してしまう傾向です。

しかし、Nature誌の調査では、勤務形態に関係なく、パフォーマンス評価や昇進率に差は見られませんでした。

さらにCulture Ampのデータでも、リモート勤務者が最もポジティブに回答しています:

- 「適切な人が報酬や認知を受けている」

- 「自分のパフォーマンスは公平に評価されている」

- 「適切な形で認められている」

⚖️結論:フィクション(Fiction)

データ上、リモート勤務者が評価や昇進で不利になるという懸念は根拠がなく、むしろリモート環境でも適正に認知・評価されている実態が浮かび上がっています。

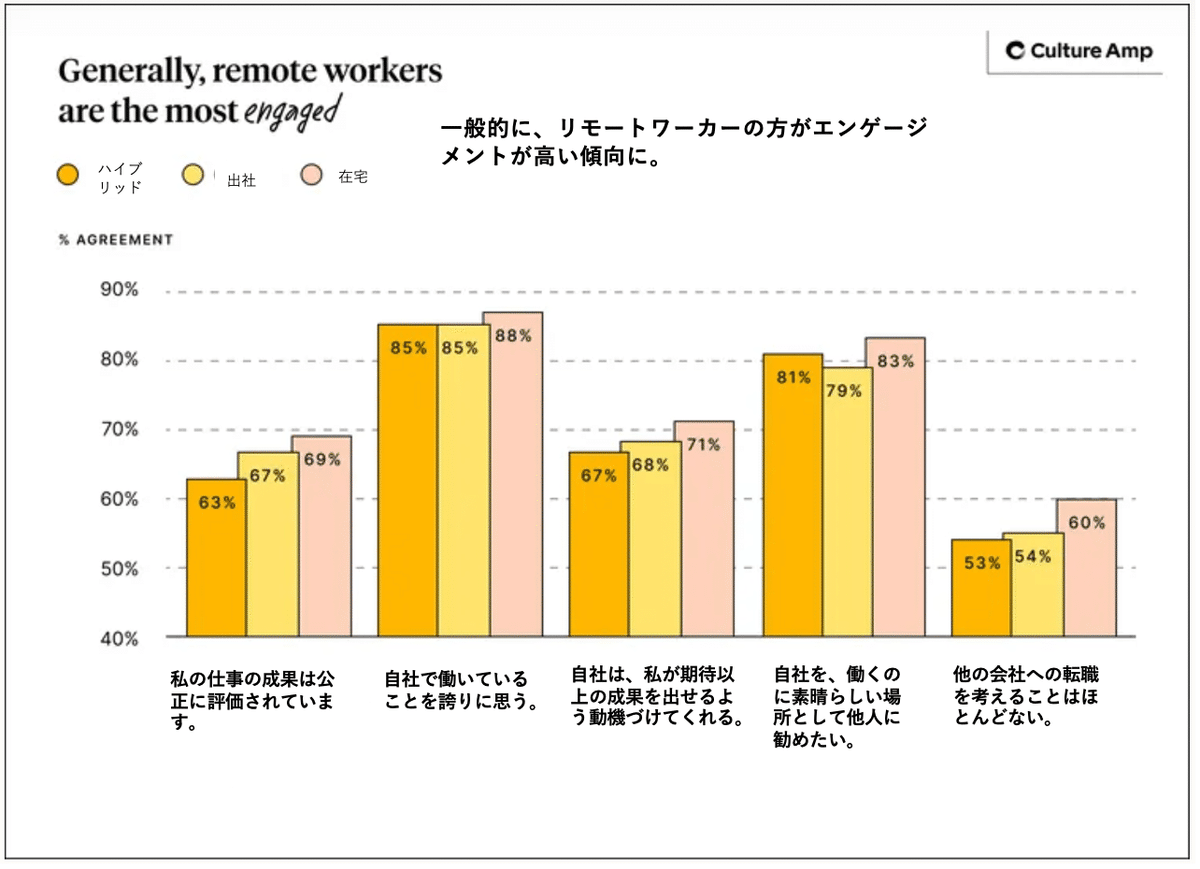

主張7 – 「エンゲージメントが最も高いのは、リモート/ハイブリッド/出社勤務のどれか」

従業員のエンゲージメント、つまり組織に対する感情的なつながりやコミットメントについては、さまざまな声が聞かれます。

- 「オフィスでの一体感が、より高いエンゲージメントにつながる」

- 「リモート勤務者は、会社からの信頼と自律性に応える形で、より高いエンゲージメントを示す」

- 「ハイブリッド勤務により柔軟性が確保され、生活のバランスが取れることで、従業員はより幸せに、よりエンゲージする」

では実際、最もエンゲージメントが高いのはどの勤務形態の従業員なのでしょうか?

Culture Ampのデータによると、最もエンゲージメントが高いのは「リモート勤務者」でした。

特に顕著な差が出たのは以下の項目です:

- 現在のコミットメント(他社での仕事を探していないか)

- モチベーション(今の役割で期待以上の成果を出そうとする姿勢)

- 自社を他者に推薦したいかどうか

つまり、少なくとも2024年時点でリモート勤務を継続している従業員は、その機会を歓迎し、より組織に対して前向きな姿勢を持っていると言えます。

⚖️結論:リモート勤務者が最もエンゲージメントが高い(Fact)

興味深いことに、スコアが最も低かったのは「ハイブリッド勤務者」と「出社勤務者」であり、その順位は調査によって入れ替わる傾向が見られました。

ただし、この調査ではあくまで個人単位での働く場所を基準としており、組織全体の働き方との関係性までは考慮されていません。たとえば、「自分だけがチームで唯一のリモート勤務者」である場合と、「会社全体の10%のみがオフィスに通っている」場合とでは、働きやすさや体験は大きく異なる可能性があります。今回の分析ではそこまで深堀りしていませんが、この点も今後検討すべき重要な研究領域と言えるでしょう。

総じて、Culture Ampのデータからは、企業が抱きがちなリモート・ハイブリッド勤務に関する一般的な認識の多くは「誤解」であることが明らかになりました。とはいえ、最適な働き方は役割、業界、企業文化、そして個人の好みや事情によって大きく異なるのも事実です。

では、こうした知見を自社にどう活かしていけばよいのでしょうか?

リモートワークを成功させるには?

Culture Ampのデータによると、リモートワークに対する多くの広く知られた考えは事実に基づいていません。実際、リモートワークには以下のような多くの利点があります:

- 環境的持続可能性:リモートワークは都市部の混雑や交通渋滞の緩和、大気汚染の減少、地方における雇用機会の拡大など、環境面および社会面の利点と結びついています。

- 多様性:リモートワークにより、場所にとらわれず多様な人材を採用できるようになり、さまざまな働き方やニーズに対応できます。

- 成果:リモートワークは、労働時間ではなく実際の成果に焦点が移りやすくなり、生産性と成果を重視する文化を促進します。

- 自律性と信頼の文化の醸成:リモートワークは、従業員が自らの時間と業務を管理することを前提とするため、強い責任感と自己動機づけを育む環境に適しています。

リモートワークの課題を軽減するためには、次のような取り組みが有効です:

- 従業員が機能的な在宅勤務環境を整えられるよう支援する(方針、手続き、経費補助などを含む)。

- 労働時間ではなく成果に基づいた明確なパフォーマンス指標を設定する。

- リーダーが率先してワークライフバランスを体現し、それを強化する。

最適なオフィス勤務を実現するには

Culture Ampのデータでは、オフィス勤務者の従業員体験は全体的に低めであることが示されましたが、オフィス勤務にはいくつかの利点があります。

- 標準化されたシステムやプロセスを活用したい場合、オフィスという環境は有効です。

- 対面でのやりとりは、経験豊富な従業員と新人との間での知識共有を促進し、継続的な学習と成長の文化を支えます。

- 迅速な意思決定と情報交換が重視される業界では、オフィス環境がダイナミックでエネルギーに満ちた文化を育む可能性があります。

- 物理的に同じ場所で働くことは、共有体験を通じて企業としてのアイデンティティや一体感を強化する助けとなります。

オフィス勤務の課題を軽減するためには、以下のような取り組みが有効です。

- フレックスタイム制度を導入し、柔軟な勤務方針がすべての従業員に適用されるよう見直す。

- さまざまな働き方や好みに対応できる柔軟なオフィスレイアウトを設計する。

- オフィス内でのコラボレーションやつながりを意図的に最適化する。

ハイブリッドワークの調和を実現する

ハイブリッドワークのモデルは、以下の点に注力する組織にとって、戦略的な差別化要因となり得ます。

- 柔軟性と適応力:ハイブリッド勤務モデルは、従業員がさまざまな環境で効果的に働くことを学ぶ中で、適応力を重視する文化を育むことができます。

- 従業員中心の姿勢:ハイブリッド勤務の選択肢を提供することは、多様な従業員ニーズに応える姿勢を示すものであり、従業員の希望やウェルビーイングを尊重する文化を促進します。

- 学習:対面でのメンタリングやトレーニングの機会と、自己主導の学習の機会を組み合わせることができます。

しかし、Culture Ampのデータが示すとおり、ハイブリッド勤務者が最もスコアが低くなることがあることを踏まえると、ハイブリッド勤務の運用方法が非常に重要であることがわかります。正しく設計されなければ、本来得られるはずのメリットが逆に課題として強調される結果になりかねません。次の点を検討することが重要です:

- 出社日の方針を明確に設定し、リモート勤務者と出社勤務者がシームレスにつながれるようテクノロジーを活用すること

- マネージャーがハイブリッドチームを成果ベースでリードできるよう、マネージャー向けの研修や支援の内容を見直すこと

- オフィスの設計を慎重に検討し、混雑具合や個別スペースの有無を考慮すること(これらの設計要素は、従業員のワークスペース選択行動に影響を与える可能性があります)

リモート・ハイブリッド・出社勤務の“事実”を正しく理解する

リモート勤務、ハイブリッド勤務、出社勤務に関する事実と誤解を見直してきた本分析のまとめとして、これまでの「生産性」や「コラボレーション」に関する古い前提は、見直しのタイミングを迎えていることが明らかになりました。

Culture Ampが700社以上の企業データを分析した結果、リモート勤務者は、イノベーション、コラボレーション、評価の面で高い成果を示しつつ、生産性も維持していることがわかっています。一方で、「業務遂行のしやすさ(イネーブルメント)」においては、わずかに出社勤務者が優位という結果も出ています。

とはいえ、平均値はあくまで平均です。働き方は人や組織によって最適なスタイルが異なります。大切なのは、「自分たちにとって何が最も効果的か」を見極めることです。

出社であっても、在宅であっても、この記事で紹介したヒントを活用することで、組織として最適な環境とアプローチを整え、チームがどこにいても最大限に力を発揮できる状態を目指すことができるでしょう。

関連記事

https://note.com/embed/notes/n42a792f23345

https://note.com/embed/notes/n600a6a3abc72

https://note.com/embed/notes/n698e6fca2b8d

《この記事に関するお問い合わせ》

ラボラティック株式会社 広報担当