変化の時代における従業員エンゲージメントの高め方

皆さん、こんにちは。生産性高く、幸せな職場づくりは進んでいますか?ラボラティック株式会社代表の野口麗奈です。今日は、引き続き注目される従業員エンゲージメントの高め方について、大変興味深い記事をお届けします。ぜひ、皆さんの組織運営のヒントになれば幸いです。注:記事の出典は、ラボラティックとパートナ関係にある、世界的な従業員経験プラットフォームを提供するCulture Amp社の「Improving employee engagement during times of change」を日本の読者様向けに訳したものです。

目次

- リサーチの方法

- 分析から見えたこと、そして今後の展望

- 関連記事

- 関連リンク

変化は困難を伴います。そして2023年は、特に難しい課題が数多く押し寄せる年になるかもしれません。変化がチャレンジであることは直感的に理解されていますが、それが実際にどのように、どの程度、企業やそこで働く人々に影響を与えるのかについては、まだ十分に理解されていないのが現状です。

景気後退の可能性が取り沙汰される今、変化を理解し、備えることは、経営者にとって最も重要なアクションのひとつと言えるでしょう。だからこそCulture Ampでは、変化が従業員エンゲージメントに与える影響に焦点を当てた最新のリサーチシリーズを展開しています。

従業員エンゲージメントとは、社員が自分の仕事や所属する組織にどれだけ熱意・つながり・モチベーション・コミットメントを感じているかを示す指標です。不確実性や急な変化の時代において、社員の“仕事や会社に対する気持ち”は、今後の企業の成否を大きく左右します。

この4回にわたるリサーチシリーズでは、レイオフ(人員削減)やM&A(合併・買収)といった大きな変化が、従業員体験にどのような影響を与えるのかについて、Culture Ampの最新の知見をご紹介します。本シリーズの第一弾として、リサーチ手法と初期の分析結果をお届けします。

リサーチの方法

本リサーチシリーズでは、社内外のデータソースを用いて2つの主な方法論に基づき分析を行いました。

方法1:レイオフが従業員エンゲージメントに与える影響を検証

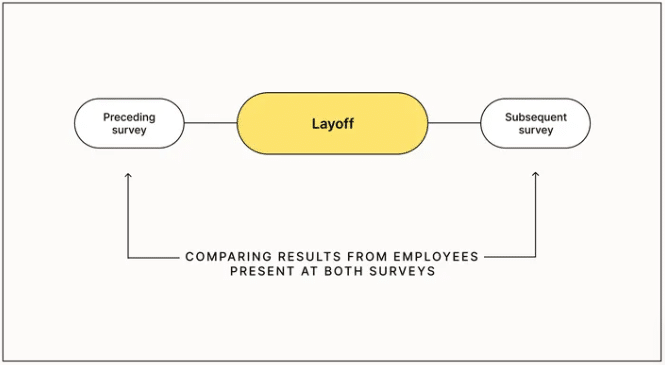

シリーズ第2・第3回では、レイオフに関するデータを扱います。Culture Ampのピープルサイエンティストたちは、Layoffs.fyi(レイオフ情報のデータベース)を活用し、2020年3月1日~2022年11月30日の間にレイオフを実施したCulture Ampの顧客企業を特定。これらの企業のエンゲージメントサーベイ結果を、レイオフの前後(サーベイ1とサーベイ2)で比較しました。

方法2:「変化」に関するサーベイ結果の活用

より広い意味での「変化」が従業員体験に与える影響を分析するために、Culture Amp独自の「Changeサーベイ」のデータを活用しました。これは顧客企業が以下のような変化に直面した際に実施するフィードバック調査です:

- 合併や買収

- 組織再編

- 経営戦略の転換

- アジャイル導入

- 急成長フェーズ など

Changeサーベイの結果とグローバルベンチマーク(業界平均)を比較することで、組織レベルでのエンゲージメントへの影響を把握しました。

方法3:M&Aが従業員エンゲージメントに与える違いを比較

シリーズ第4回では、合併(merger)と買収(acquisition)が従業員体験にどのように異なる影響を与えるのかを分析しました。Changeサーベイ内で使用されている表現を手がかりに、各企業のケースが合併か買収かを分類(例:「統合」「合併」といった文言がある場合は合併と判断)。その後、それぞれのエンゲージメントスコアを比較しました。

また、サーベイ前後のスコアを確認することで、変化が従業員の認識や態度にどのような変化をもたらすかも調査しました。

分析から見えたこと、そして今後の展望

予想通りの結果もあれば、従来の常識を覆すような新たな発見もありました。

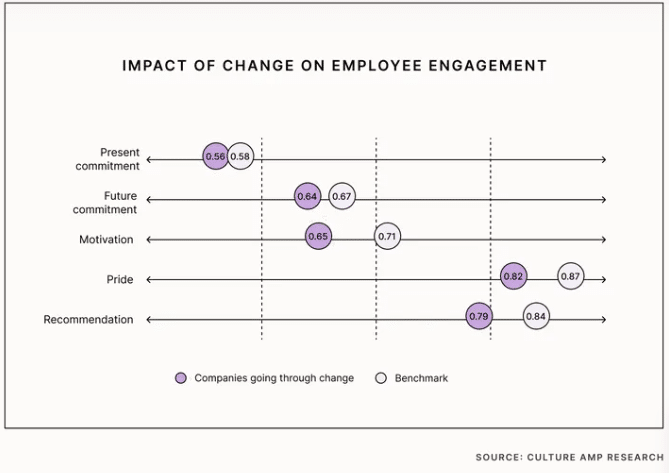

まず明らかになったのは、変化が企業にとって困難であることを、データが裏付けているという点です。Changeサーベイのスコアとベンチマークとを比較した結果、変化を経験している企業のスコアは、そうでない企業よりも一貫して低くなる傾向が見られました。

具体的には、「会社へのコミットメント」「モチベーション」「会社に対する信頼感」「仕事への誇り」といった項目で、ネガティブな影響が見られました。

さらにCulture Ampのピープルサイエンティストたちは、いくつかの意外なトレンドや「レイオフにまつわる誤解」を明らかにしました。その詳細は、今後3回のシリーズ記事にてご紹介していきます。次回以降の記事では、以下のテーマを深掘りしていく予定です: