話題の裏側:Quiet Quitting(静かな退職)とJob Hugging(仕事にしがみつく心理)の真実

皆さん、こんにちは。生産性高く、幸せな職場づくりは進んでいますか?ラボラティック株式会社代表の野口麗奈です。今日は、引き続き話題になっている「静かな退職」とセットで語られる「仕事にしがみつく(Job Hugging)」について、大変興味深い記事をお届けします。ぜひ、皆さんの組織運営のヒントになれば幸いです。注:記事の出典は、ラボラティックとパートナ関係にある、世界的な従業員経験プラットフォームを提供するCulture Amp社の「Behind the buzz: Quiet quitting and job hugging」を日本の読者様向けに訳したものです。

💬 関連ウェビナー

Quiet Quittingを、問題ではなく“つながり直すきっかけ”として考える45分

📅 11/11(火)14:00–14:45|オンライン・無料

🎙 ナビゲーター 野口麗奈

👉 お申し込みはこちら

Quiet Quitting(静かな退職)の誤解をほどく 職場で、最近こんな声を聞いたことはありませんか? 「前より話しかけづらくなった」「頑張っても手応えがない気がpeatix.com

目次

- なぜQuiet Quittingという物語はここまで定着したのか

- データで見ると、「静かな退職」の危機は存在しない

- 「静かな退職」と「積極的な退職」を改めて考える

- 本当に注目すべきは「静かな退職」ではなく、“離職予測”である

- 従業員が「会社にとどまる理由」を考える

- リーダーにできることとは?

- 静かな退職の本質:それは“関係性”の問題

- では、私たちはどこに向かうべきか?

- 関連記事

- 関連リンク

インターネットというのは、ありがたいことに、具体的でドラマチックで、尽きることのない議論を呼ぶ物語を好むものです。ここ数年、「Quiet Quitting(静かな退職)」はまさにその代表格でした。

TikTokをスクロールしたり、ビジネス誌をめくったりすれば、どこもかしこも「従業員が野心を捨て、惰性で仕事を続けながら給料だけを受け取っている」といったストーリーで溢れています。こうした物語は「世代間の反抗」という文脈で語られたり、「従業員のエンゲージメント低下という流行病」を説明するものとして使われたり、あるいは「売上拡大に苦戦するリーダーたちにとっての深刻な問題」として描かれたりしてきました。

この話はセンセーショナルで、どこか満足感を与えるストーリーです。

しかし同時に、誤解を招くものでもあります。

すべての仕事関連の話題が、メディアの注目を何度も浴び続けるわけではありません。実際、そのようなものはごくわずかです。

それでも「Quiet Quitting」は生き残りました。

なぜでしょうか?

おそらく、このストーリーが多くの人—リーダーも従業員も—に共鳴するからかもしれません。

それでもなお、「Quiet Quitting」という言葉が長く語り継がれるのは、それが今なお社会的な意味を持っているからです。なぜ、これほどまでに人々の心に残ったのでしょうか?

なぜQuiet Quittingという物語はここまで定着したのか

「Quiet Quitting(静かな退職)」が文化的想像の中で生き続けているのは、それが“完璧な職場神話”の要素をすべて備えているからです。

・複雑な現実をセンセーショナルにしている。

この言葉は、変化する従業員の期待という複雑で整理しにくい現実を、刺激的で消化しやすいパッケージにまとめています。

本来は「努力の再調整」である行為を、「反抗」という物語に置き換えているのです。

・リーダーの疑念をあおる。

「見えないところで静かに撤退が起きている」と示唆することで、リーダーたちが測ることのできないもの—すなわち「従業員が本当に全力を尽くしているのか」—への不安を拡大させます。

・社会全体の文化的変化を反映している。

パンデミック以降、多くの人々が「仕事が自分の人生の中でどんな役割を果たすのか」を再考しました。

は、境界線、ウェルビーイング、人生や人間関係における意味の見つけ方といった、より大きな文化的再交渉の象徴となったのです。

こうした背景があるからこそ、「Job Hugging(ジョブ・ハギング)-仕事にしがみつく心理」のような新しい職場用語が次々と登場します。

Job Huggingとは、Quiet Quittingとは逆の傾向を指す言葉で、「経済的不安や変化への恐れから、自分の仕事にしがみつく」状態を意味します。

Quiet Quittingが「会社にとどまること」を“境界線を引く行為”として描くのに対し、Job Huggingはそれを“自己防衛の行為”として描きます。

どちらの言葉も、私たちがなぜ今の仕事にとどまるのか—その理由が「恐れ」に基づくものであれ、「価値」に基づくものであれ—を語るためのレンズとして注目を集めています。

しかし、共感(resonance)や関心(relevance)があることと、現実(reality)を反映していることは同じではありません。

ある言葉が人々の注意を引き(共感)、文化的な会話と一致している(関心)からといって、それが実際の組織で起きていることを正確に表しているとは限らないのです。

この“流行語の熱狂”を超えて、本当に何が起きているのかを理解するためには——

データを見る必要があります。

データで見ると、「静かな退職」の危機は存在しない

「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉そのもの、少し不思議ではないでしょうか。まるで、人知れず努力を引っ込める“密かな撤退”を意味しているようです。

一部の組織はこの現象を「危機」とまで呼び、アメリカの労働者の50%以上がその状態にあると主張しています。

しかし、私たちはその結論に疑問を感じています。

というのも、彼らの定義では「静かな退職者」とは、エンゲージメントが高くも低くもない“中間層”の従業員を指しているのです。

問題はここにあります。

その定義では、「静かな退職」の本質的な特徴——“努力を抑えながらも会社にとどまる意志がある”——という要素が抜け落ちているのです。

つまり、本来の「静かな退職」とは、「やる気はないが辞めるつもりもない」状態を指すもののはず。

それなのに、中立的なエンゲージメント層全体を「静かな退職」とみなしてしまえば、まったく別の話になってしまいます。

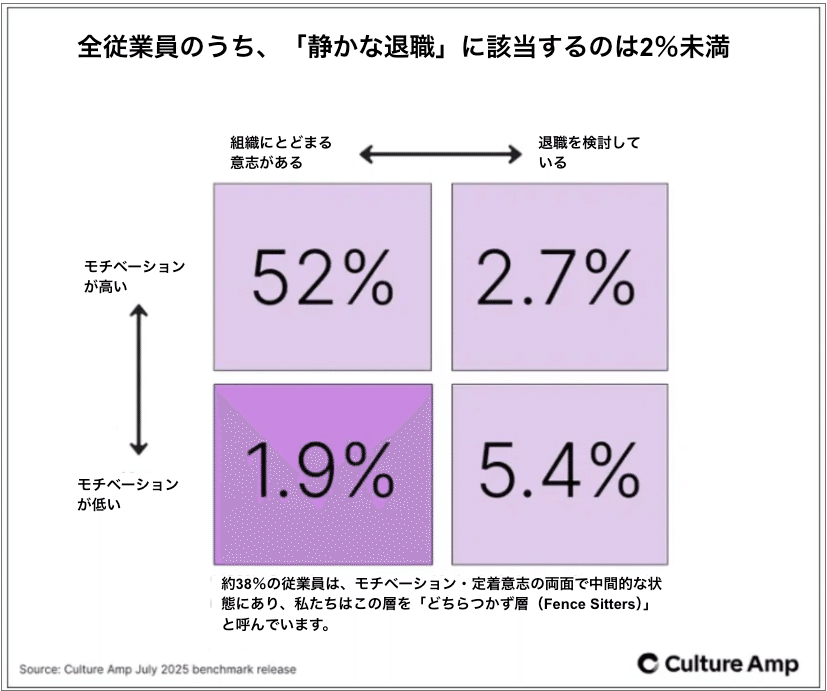

Culture Ampでは、過去12か月間にわたる全世界のデータセット(330万人以上の従業員の体験を含む)をもとに分析を行いました。

私たちは、以下の2つの指標で「静かな退職」状態を測定しました。

- 仕事で“期待以上の努力をしよう”という動機づけが低い

- それでも“今の組織にとどまる意志”がある

この定義に基づくと、Culture Ampのベンチマークデータでは、この状態に該当する従業員は全体のわずか2%未満。そうです、「2%未満」です。

これを“危機”と呼ぶのは、さすがに大げさだと言えるでしょう。

対照的に、52%の従業員は「高いモチベーション」と「組織への定着意志」の両方を持っています。

つまり、大多数の従業員は意欲的に仕事に取り組み、今後もその姿勢を維持していく準備ができているということです。

一方で、わずか5%の従業員が「モチベーションもなく、会社にとどまる意志もない」状態でした。

実際、リーダーが真に注目すべきは、この層です。

——つまり、「離職のリスクが高い層」こそが本当の課題なのです。

🧭 “話題”をデータで捉え直す

Quiet Quittingの本当の姿と、現場での対話の始め方を共有します。

📅 11/11(火)14:00–14:45(Zoom/無料)

参加登録(リンク)

Quiet Quitting(静かな退職)の誤解をほどく 職場で、最近こんな声を聞いたことはありませんか? 「前より話しかけづらくなった」「頑張っても手応えがない気がpeatix.com

「静かな退職」と「積極的な退職」を改めて考える

私たちは当初、「モチベーションもなく、会社にとどまる意志もない」5%の従業員を、

「静かな退職(Quiet Quitting)」に対比させて「声を上げる退職者(Loud Quitters)」と呼んでいました。

しかし、Culture Ampの顧客向けサーベイは匿名または機密保持のもとで実施されており、個人が特定されることはありません。

また、この5%の従業員は、確かに何らかの形で「離職の意思」を外に示しているものの、「声を上げる退職者」と呼ぶのは、少し的外れでもあります。

より正確に表現するなら、彼らは「積極的な退職(Active Quitting)」の状態にあると言えます。

つまり、近い将来の退職に向けて具体的な準備を進めている従業員です。

現時点では、この「積極的な退職」という呼び方を採用することにしました。

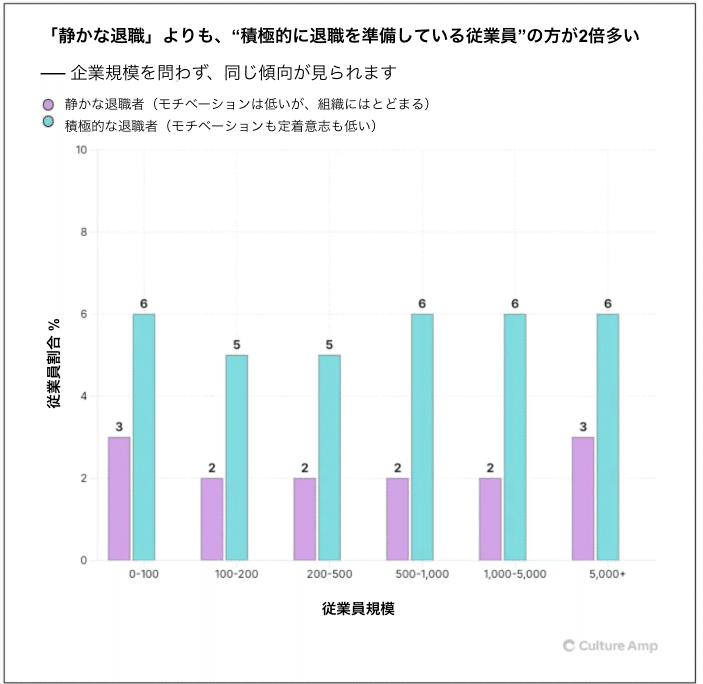

Culture Ampのデータによると、積極的な退職者は、いわゆる“静かな退職者”の約3倍に上ることがわかっています。

私たちは当初、会社の規模によって「静かな退職」の発生率が異なるのではないかと考えました。

小規模な組織では、少人数で仕事を進めているため、「ひそやかな離脱のサイン」を見逃すことが難しく、「静かな退職」は少ないだろうと予想していました。

一方で、大規模な組織では、従業員数が多いため、エンゲージメントの低い社員が目立たずに紛れ込みやすく、「静かな退職」が増えるのではないかと想定していたのです。

しかし実際にデータを分析したところ、どの企業規模においても、「静かな退職」より「積極的な退職」の方が多いという結果が出ました。

最大規模および最小規模の企業では、わずかに「静かな退職」の割合が上昇しましたが、その差はごく小さいものでした。

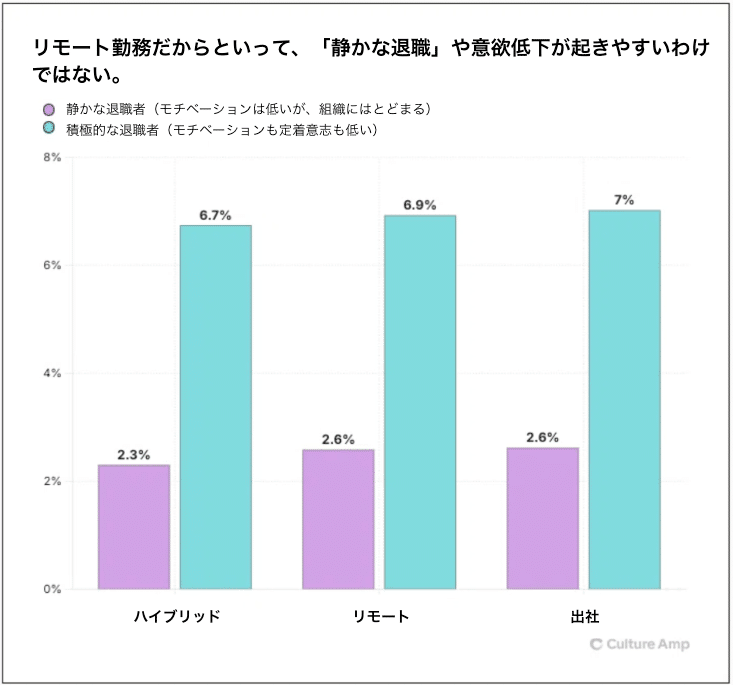

同じことはリモートワーカーにも当てはまります。

理論的には、リモート勤務の従業員は上司や同僚から物理的に離れており、行動が見えにくいため、「静かな退職」が多くなるのではないかと予想していました。

しかし、従業員の勤務形態(リモート・出社・ハイブリッド)を記録している289社のデータを分析したところ、実際の数値はこの仮説を裏付けるものではありませんでした。

データによると、リモート勤務者が出社・ハイブリッド勤務者より「静かな退職」に陥る確率は高くありません。

同様に、「積極的な退職者」の割合も、勤務形態によってほとんど変わらないという結果でした。

本当に注目すべきは「静かな退職」ではなく、“離職予測”である

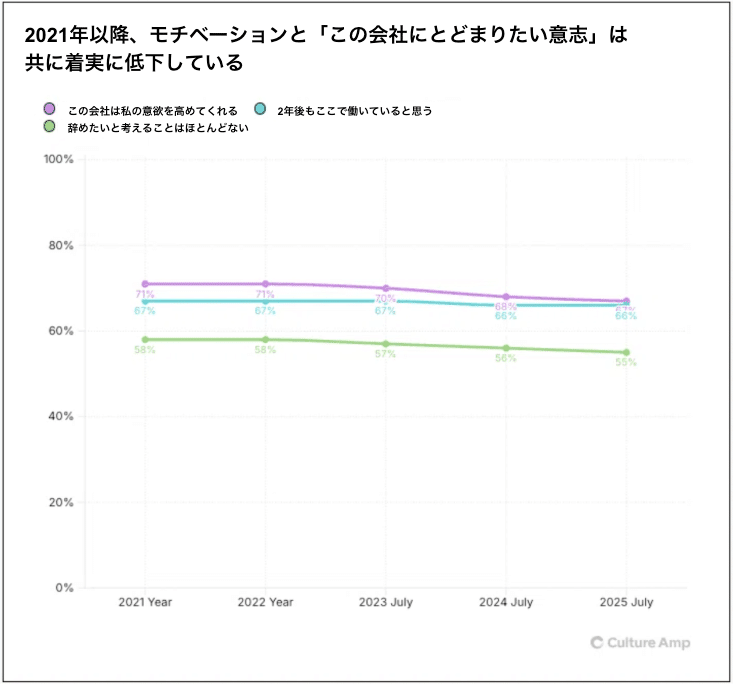

Culture Ampのリサーチチームは、ここ数年にわたり世界中の従業員のモチベーションの推移を追跡してきました。

その結果、確かにグローバル規模で従業員のモチベーションが低下傾向にあることがわかっています。

2021年以降、従業員のモチベーションは4ポイント低下し、直近1年間だけでも1ポイント下落。

このデータセットには世界中の330万人以上の従業員が含まれており、単純に換算すると、過去1年間で約33,000人の従業員が「意欲的」から「非意欲的」へと移行したことになります。

モチベーションの低下は、多くのリーダーにとって確かに深刻な懸念です。

なぜなら、企業の成功は、社員一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮することにかかっているからです。

しかし、Culture Ampの見解では、このモチベーションの低下は「静かな退職(Quiet Quitting)」の増加を示すものではありません。

なぜなら、モチベーションの低下は「定着意欲(コミットメント)」の低下と同時に起きているからです。

つまり、これは「静かに離れていく」現象ではなく、実際の離職(Turnover)に直結する動きだと考えられます。

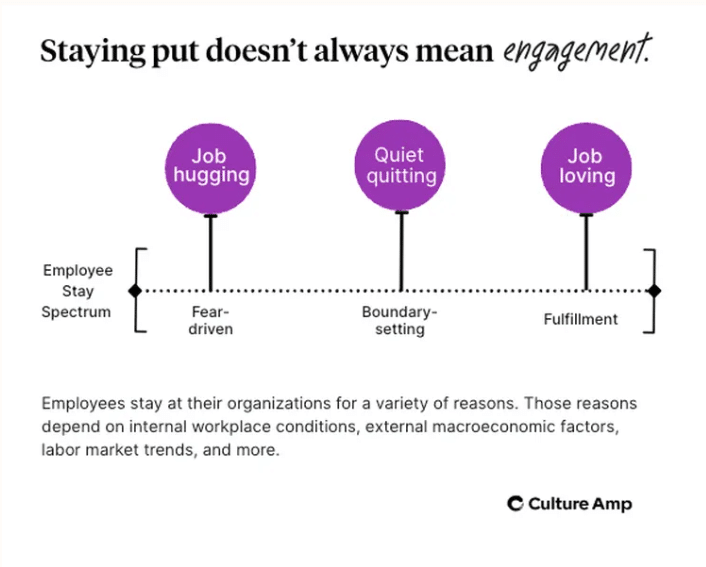

従業員が「会社にとどまる理由」を考える

「静かな退職(Quiet Quitting)」とは異なり、「仕事にしがみつく心理(Job Hugging)」は、従業員が感じるリスクへの認識や恐れに焦点を当てています。

その恐れは、経済の不確実性や、リストラの不安、あるいは社外に同等の仕事が見つからないことへの懸念から生まれているのかもしれません。

不安定な時代のいま、「リスクを取るよりも、今の仕事にしがみつく方が安全だ」と感じる人が増えているのは、当然の流れとも言えるでしょう。

さらに、この新しい言葉は私たちに重要な気づきを与えてくれます。

「会社にとどまる」という行動が、必ずしも同じ意味を持つわけではないということです。

“とどまり方”のスペクトラムの一端には、恐れから職を手放せない「仕事にしがみつく心理(Job Hugging)」があります。

その反対側には、理想的な状態である「仕事を愛する(Job Loving)」があり、従業員がリーダーを信頼し、自分の価値を感じ、仕事に目的を見出している状態を指します。

その中間に位置するのが「静かな退職(Quiet Quitting)」です。

これらの従業員は依然として会社にとどまる意志を持っていますが、

自分が「与えているもの」と「受け取っているもの」に不均衡を感じ、

そのためにより明確な境界線を引くようになっているのです。

人事リーダーであれば誰もが知っているように、

「離職率が低い」=「成功」ではありません。

従業員がなぜ会社にとどまっているのか——その理由こそが本質です。

恐れによる定着や、自己防衛のための定着は、

充実感や目的意識に基づく定着とは、決して同じ成果を生まないのです。

リーダーにできることとは?

リーダーにとって問うべきことは、

「静かな退職(Quiet Quitting)や仕事にしがみつく心理(Job Hugging)の従業員をどう見つけて排除するか?」ではありません。

むしろ、問いはこうあるべきです。

「どうすれば、高いモチベーションを持ち、組織のイノベーションを牽引する中心的な人材を育てていけるか?」

ここで重要になるのが、“傾聴(Listening)”です。

Culture Ampのリサーチによると、従業員が「リーダーが明確な方向性と配慮をもって会社を導いている」と感じるとき、その組織へのコミットメントは大きく高まることがわかっています。

たとえチームが困難に直面していても、リーダーへの信頼があることでエンゲージメントが維持され、組織の安定につながるのです。

従業員の声に耳を傾け、見えていなかった課題(ブラインドスポット)を明らかにし、そこで得た学びを行動に移すこと——

それこそ、リーダーにとって最も勇気ある行動のひとつです。

「傾聴」は、リーダーと従業員の関係をつなぐ鍵でもあります。

Culture Ampでは、リーダーがこれを実現できるよう支援しています。

サーベイデータを活用し、モチベーションとコミットメントが強い領域、そしてさらに育成すべき領域を可視化するのです。

静かな退職の本質:それは“関係性”の問題

「静かな退職」が文化的な現象として語り続けられるのは、

それが統計的な事実だからではありません。

従業員と企業の関係性における“バランスの崩れ”を映し出しているからです。

従業員が「仕事にどれだけの力を注ぐか」を再調整しているとき、

それは彼らにとってその関係性が重要であることのサインでもあります。

従業員のモチベーションは、企業が引き出すだけの“内部資源”ではなく、

育てることができる関係性の結果でもあります。

そして、どんな関係においても大切なのは、双方向のやり取り(リシプロシティ)です。

従業員が努力をやめるのは、怠惰でも反抗的でもないからです。

一方的な関係に感じるから、やめるのです。

自分の声が届いていないと感じるから、やめるのです。

自分の努力がどこに向かうのか見えないから、やめるのです。

しかし、朗報もあります。

従業員と企業の関係性は、再び強くすることができるのです。

では、私たちはどこに向かうべきか?

信頼・帰属意識・コミュニケーション・協働——

これらは、何度でも再生できる資源です。

これらが存在する職場では、従業員は「ここで働くことが価値あることだ」と感じ、自然とエネルギーを注ぐようになります。

Culture Ampは心理学者エスター・ペレル氏とともに、「人間関係の質が、人生の質を左右する」というテーマを探求してきました。

この原理は、職場においてもまったく同じです。

リーダーが「信頼」と「帰属意識」に焦点を当てるとき、

「静かな退職」への恐れは薄れ、代わりに——

努力することに意味を見いだし、自発的に貢献しようとする従業員が育っていきます。

耳を傾け、勇気をもって行動するリーダーは、

従業員が自らの力を超えて貢献したくなる環境をつくり、

組織の“次”を築く人材を生み出します。

そしてCulture Ampは、データを通じて、そのような意欲的で、インスパイアされた人たちの輪を広げるリーダーを支援しています。

Quiet Quittingは、“心の退職”とも言えます。

静かな退職を、静かな対話へ。

📅 11/11(火)14:00–14:45|オンライン(無料)

👉 参加申し込み

Quiet Quitting(静かな退職)の誤解をほどく 職場で、最近こんな声を聞いたことはありませんか? 「前より話しかけづらくなった」「頑張っても手応えがない気がpeatix.com

関連記事

《この記事に関するお問い合わせ》

ラボラティック株式会社 広報担当