AIが働き方を変える今、HRが未来を導く

皆さん、こんにちは。生産性高く、幸せな職場づくりは進んでいますか?ラボラティック株式会社代表の野口麗奈です。今日は、人事が牽引する職場でのAI活用について、大変興味深い記事をお届けします。ぜひ、皆さんの組織運営のヒントになれば幸いです。注:記事の出典は、ラボラティックとパートナ関係にある、世界的な従業員経験プラットフォームを提供するCulture Amp社の「As AI transforms the world of work, HR teams must lead the way」を日本の読者様向けに訳したものです。

💡 関連ウェビナー|AI×HRシリーズ 第1回(参加無料)

AI×HRの現在地 ─ “人を支える人事”はどう変わるのか

📅 2025年11月14日(金)12:00–12:45|オンライン(Zoom)

🎙 ナビゲーター:ラボラティック株式会社 代表取締役 野口麗奈

🔍 具体的な学び・得られること

・世界のHR×AIトレンドや最新データを知り、変化の全体像をつかむ

・AI時代における“人事の存在意義”と“人らしさを支える視点”を考える

・自社の文脈に引き寄せて「AIをどう活かすか」のヒントを持ち帰る

・他の参加者の視点や問いから、自身の考えを整理・深める

🔗 お申し込み:https://peatix.com/event/4649838/view

AI×HRの現在地 ─ “人を支える人事”はどう変わるのか 本ウェビナーは、AI×人事をテーマに全3回でお届けするシリーズの第1回です。各回では、海外の最新動向をもとに、peatix.com

※本記事の内容と連動する勉強会形式で進行します。

目次

- 調査方法

- 現状:AIの「オーナー」ではなく「導入者」としてのHR

- どうしてこうなったのか:なぜHRはいまだにAI革命を主導できていないのか

- 説明①:職場文化がAI活用を後押ししていない

- 説明②:AIへの「接触」と「回避」が異なる行動パターンを生む

- 説明③:これまでHRがAIを活用してきたのは、戦略的判断ではなく、反復作業の自動化にとどまっている

- 意図的な取り組みがなければ、AIによって生まれた時間は他の戦術的業務に吸い取られ、より大局的な思考を解放する機会は失われる

- チャンスをつかむ:AI変革を導く「戦略的実践者」としてのHR

- 幸いなことに、HRリーダーたちはすでに舵を取り始めている

- HRがAI戦略を担うべきなのは、「仕事そのもの」を担っているから

すべて表示

働き方の未来はすでに始まっており、その変化の触媒となっているのがAIです。AIは私たちの職場を変革し、その影響は「産業革命期の蒸気機関」に匹敵するとまで言われています。

実際、LinkedInの最新レポートによると、AIによる変化のスピードは非常に速く、今後わずか5年の間に、ほとんどの職種で求められるスキルの70%以上が変化すると予測されています(英語リンク)。

職場でAIを活用する社員が増える中で、ひとつの重要な問いが浮かび上がります。

——その実践の主導権を握るのは誰なのか? そして、HRはどのように関与していくのか?

HRは、AIの拡大を積極的に形づくる「戦略的実践者」としての役割を果たすのか。それとも、その影響を管理する立場にとどまるのか。いずれにしても、AIによって生じる結果をマネジメントしていく必要があります。

歴史的に見ても、HRは職場の変革やトランスフォーメーションを担ってきました。しかし、AI戦略の主導においては、まだ積極的な役割を果たしていません。では、今後それを担うことができるのか? そして、その機会をつかむためには何が必要なのでしょうか?

こうした問いを起点として、私たちは「AI時代においてHRがどのような役割を果たすべきか」について、HRプロフェッショナルたちの意識を探る調査を実施しました。

本記事では、その調査で得られた知見をもとに、「なぜ今、HRリーダーには“働き方の未来を設計する”という一世一代のチャンスが訪れているのか」を考察していきます。

調査方法

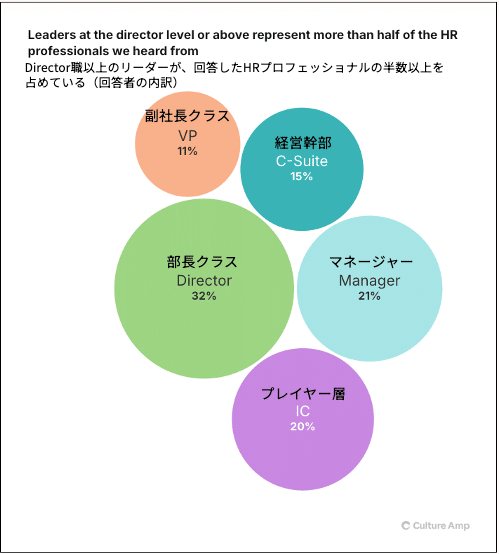

私たちは、2025年5月23日から6月4日にかけて、230名以上のHRプロフェッショナルを対象にアンケート調査を実施しました。

この調査では、職場におけるAIへの考え方を理解するために、次のような項目を尋ねました。現在および将来的なAIの活用状況、AIがHRという分野にもたらしている/いない変化、今後のリスクとチャンスの見立てなど、多岐にわたるテーマを網羅しています。

現状:AIの「オーナー」ではなく「導入者」としてのHR

調査データによると、HRはAI戦略の最前線に立とうとしていないことが明らかになりました。

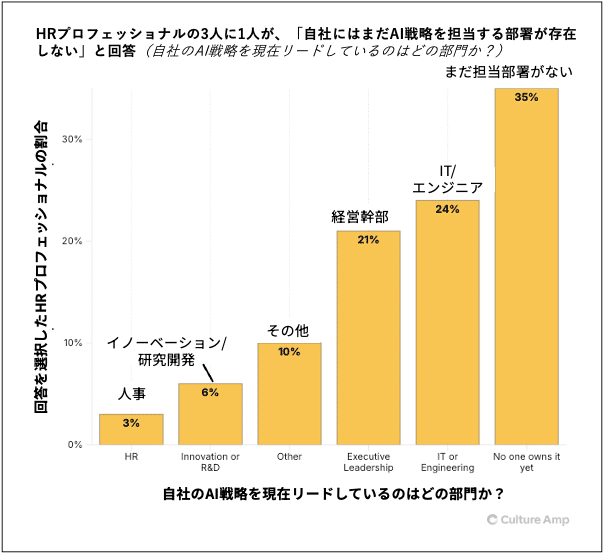

実際のところ、多くの企業では、いまだにAI戦略を正式に「所有」している部門が存在していません。

さらにHRの立ち位置を複雑にしているのは、AI戦略を所有している企業の中でも、その責任を担っているのがHRであるケースはわずか3%しかないという事実です。

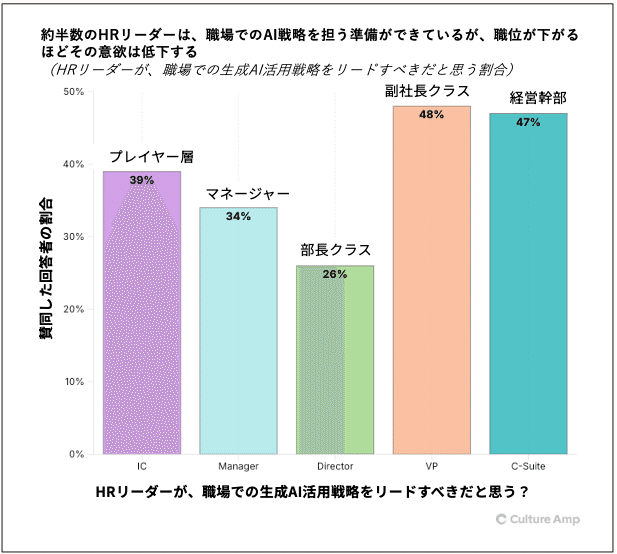

そしてより深刻なのは、HRプロフェッショナル自身のうち、HRがAI戦略を担うべきだと考えている人がわずか3人に1人(37%)にとどまることです。

つまり、63%のHRプロフェッショナルが「HRにはAI戦略を担う力がない」と感じているということになります。

ただし、職位別に分析すると、HRにとって一筋の希望の光も見えてきました。

VP(副社長)以上のリーダー層では、約2人に1人が「HRが社内のAI活用をリードすべき」と回答しているのに対し、ディレクター層ではその割合がわずか26%にとどまっています。

全体として、AIの社内活用をHRが主導すべきかどうかについては、職位によって「U字型」の傾向が見られました。

この傾向の一因として考えられるのは、AIの個人利用や試行の度合いです。調査対象の中では、ディレクター層が最もAIを活用していない層であることがわかりました。

さらに推測されるのは、ディレクター層のHRがAI戦略の「実行」という最も困難な部分を担う立場にあるという点です。

そのため、現実的な課題を直視した上で、慎重な姿勢をとっているのかもしれません。

一方で、VP以上の上級リーダー層の中には、AI戦略の主導権を握りたいと考える人も一定数存在しますが、それでも半数にとどまっています。

つまり、多くのHRプロフェッショナルは、AIという職場変革の大きな波を前に、まだ距離を置いて様子を見ているのが現状です。

しかし、その距離が安全を保証するわけではありません。

AI活用の現場から離れれば離れるほど、HRは「信頼性」「実行力」「影響力」を失っていくリスクが高まります。

このギャップを防ぐためにも、HRリーダーは自らの現在地を見つめ直し、AI革命の中でどのように関与を深めていけるかを考える必要があるのです。

どうしてこうなったのか:なぜHRはいまだにAI革命を主導できていないのか

なぜHRは、職場におけるAIの未来を形づくるうえで、より積極的な役割を果たしていないのでしょうか?

私たちのデータからは、その理由を説明するいくつかの要因が見えてきました。

説明①:職場文化がAI活用を後押ししていない

HRがAIを主導しようと急いでいない背景には、彼らが「テクノロジー導入に慎重な企業文化」の中で働いている可能性があります。

つまり、遅れているのはHRだけではなく、企業全体がそうした傾向にあるということです。

実際、企業の3社に1社が「AI戦略をリードする担当者がいない」と回答しており、この説明には十分な根拠があります。

さらに、AI戦略の責任者が明確に定められていない企業では、「AIの試行を推奨する文化」が19ポイントも低下していることがデータからわかりました。

そして、「試行の欠如」は、そのまま「前に進むことへのためらい」につながっています。

したがって、HRが慎重である理由は、テクノロジーそのものというよりも、組織文化や心理的安全性に起因しているとも言えます。

「試してみる」「学んでみる」という行動が支援されない環境では、たとえ先進的なチームであっても、AI導入の最前線に立つことは難しいのです。

説明②:AIへの「接触」と「回避」が異なる行動パターンを生む

今回の調査では、HRプロフェッショナルの22%が「業務の効率化のためにAIを使っていない」と回答しました。

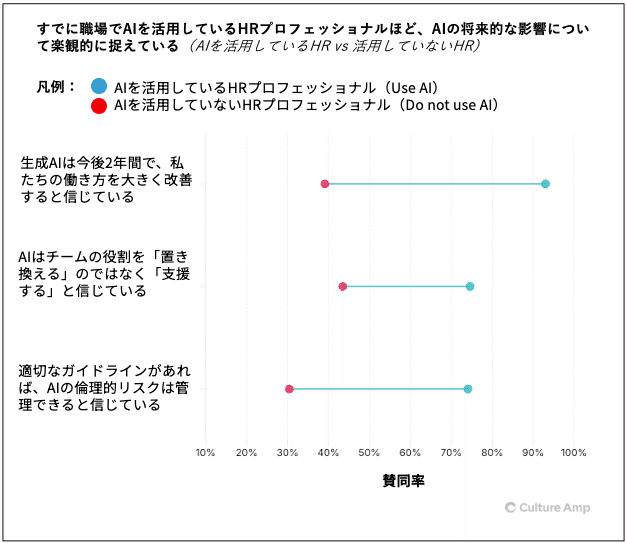

AIを活用している人とそうでない人を比較すると、その意識には顕著な違いが見られました。

AIを使っているHRと比べると、AIを使っていないHRは、

・職場におけるAIのポジティブな影響を信じる割合が大幅に低い(39% vs 93%)

・AIに自分の仕事が取って代わられる不安を感じている(57% vs 25%)

・AIに関わる倫理的リスクを管理できるという自信が少ない(30% vs 74%)

という結果が出ています。

この差は、心理的な「行動フィードバックループ」として説明できます。

新しいツールに触れることで親しみが生まれ、一方で避け続けることで「未知のもの」への恐怖が強化されるのです。

また、HRという職能自体が「リスクを取る」よりも「リスクを管理する」ことに重きを置いているため、AIに対する恐れを無意識に強めてしまっている可能性もあります。

説明③:これまでHRがAIを活用してきたのは、戦略的判断ではなく、反復作業の自動化にとどまっている

HRプロフェッショナルのAIリテラシーの平均レベルが、

「HRがAI戦略をリードすべきではない」という自己認識を強化している可能性があります。

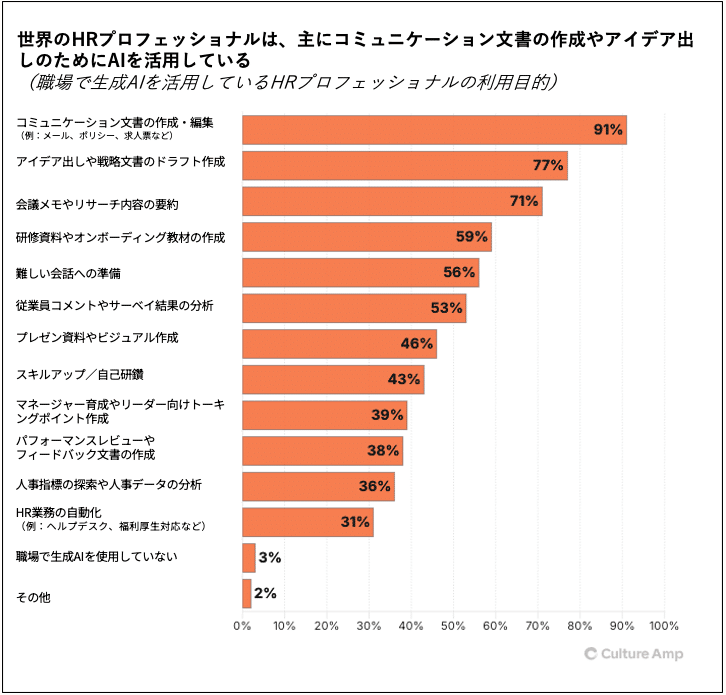

私たちの調査では、HRがAIを活用する場面の多くは、メール作成、社内コミュニケーション文の下書き、新しいアイデアのブレインストーミングなど、日々の業務に密接に関連するタスクであることがわかりました。

これらはいずれも、現実的で有用なユースケースであり、HRの主要業務に直結するものです。

しかし、それらはあくまで「戦術的」な活用にとどまっています。

こうしたタスクにAIを用いることで効率化は進み、既存業務の自動化には寄与しますが、HRが将来的に担うべき新しい仕事の形を創造することにはつながっていません。

また、生成AI(LLM)によって単純業務が削減されれば「戦略的な仕事に時間を使えるようになる」と一般的には考えられていますが、実際にその「余剰時間で何ができるのか」を示す研究結果は、まだほとんど出ていません。

意図的な取り組みがなければ、AIによって生まれた時間は他の戦術的業務に吸い取られ、より大局的な思考を解放する機会は失われる

この現象の背景には、歴史的な経緯もあります。

つい最近まで、AIの導入にはITやエンジニアリングチームの専門知識が不可欠でした。

そのため、職場でのAIの「所有権」は、自然とこれらの部門に傾いていたのです。

しかし、技術的な専門知識を持つことが、必ずしも「組織変革をリードできること」を意味するわけではありません。

まさにここに、今後HRが担うべき新たな役割と可能性が存在します。

チャンスをつかむ:AI変革を導く「戦略的実践者」としてのHR

では、HRプロフェッショナルはどのようにすれば、AI変革を主導する「戦略的オーナー」としての立場を築けるのでしょうか?

まず何よりも、Culture AmpのCPO(Chief People Officer)であるジャスティン・アングスワットが次のように語っています。

「理解していないものを、リードすることはできない。まずはAIツールを使い始めることです。」

ジャスティン・アングスワット

HRはAIリテラシーを身につける必要があります。

AIを実際に使い、試行錯誤を重ねることで、HRはAI革命のリーダーとしての「安心感」「文脈理解」「確信」を育てることができるのです。

まずはリスクの低い領域から始めてみましょう。

たとえば、1on1ミーティングの準備、育成プランの作成、部下への戦略的な成長機会の割り当てといった、HR業務の範囲内での活用からスタートするのがおすすめです。

データによると、定期的にAIを活用しているHRプロフェッショナルの半数が「AIによって自分のリーダーシップ能力が向上した」と回答しています。

一方で、AIをほとんど使っていない層では、その割合はわずか4%にとどまっています。

つまり、AIを使っている人ほど、すでに「リーダーシップの質」に変化を感じているということです。

幸いなことに、HRリーダーたちはすでに舵を取り始めている

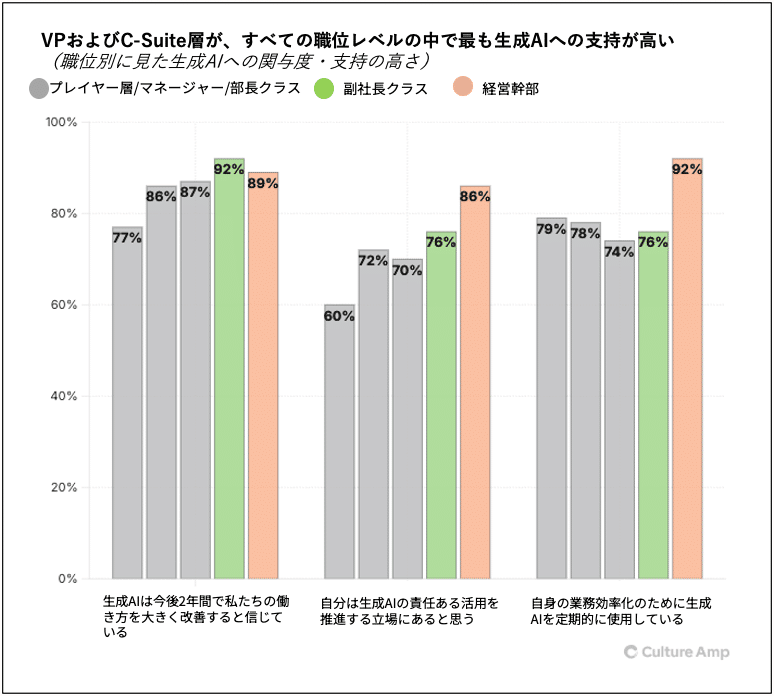

すでに多くのHRプロフェッショナルが、一定の意欲と関心を示していますが、特にリーダー層の動きが際立っています。

C-suite(経営幹部)クラスの92%が、業務の効率化にAIを活用していると回答しており、これは次に多い層(個人貢献者/IC)の79%を上回っています。

また、リーダー層のAI活用の特徴は、「リーダーシップ業務」と密接に結びついている点です。

データによれば、C-suiteリーダーは他の職位層より21ポイント高い割合でスキル向上(Upskilling)のためにAIを利用しており、VP層も13ポイント高い割合でマネージャー育成(Coaching)にAIを活用しています。

つまり、職位が上がるほど、AIの活用目的は未来志向になっているということです。

Culture AmpのVP of People Scienceであるエイミー・ラヴォアは次のように語ります。

「AIは単なるテクノロジーの変化ではなく、ビジネス戦略と文化の変化でもあります。そして、戦略や文化を変えることができるのは、HRのリーダーシップ以外にありません。」

エイミー・ラヴォア

HRがAI戦略を担うべきなのは、「仕事そのもの」を担っているから

もしHRがAI戦略の旗を掲げなければ、HRは「AIの影響を受ける側」にとどまり、「AIのあり方を形づくる側」にはなれません。

それは、HRだけでなく、社員や企業全体にとっても大きな損失です。

Culture AmpのEMEA統括ゼネラルマネージャーであるニック・マシューズはこう警鐘を鳴らします。

AIはIT部門の専有物である」という誤解は、現代のビジネス史における最も重要な“働き方の変革”を損なうリスクがあります。

ニック・マシューズ

AIは単なる技術革新にとどまらず、組織構造、職務の定義、職場のダイナミクスを再構築する“パラダイムシフト”を意味しています。

幸いにも、HRの間ではAIの導入意欲が高まりつつあります。

実際、91%のHRプロフェッショナルが「今後1年でAI活用をさらに増やす予定」と回答しています。

まさに今は「開拓時代」──だからこそ、HRリーダーがAIの実験を支える仕組みをつくるべき

AIの役割はまだ進化の途上にありますが、すでに社員の働き方を根本から変えつつあります。

業務内容や責任範囲、さらには「成果の定義」までも変わり始めています。

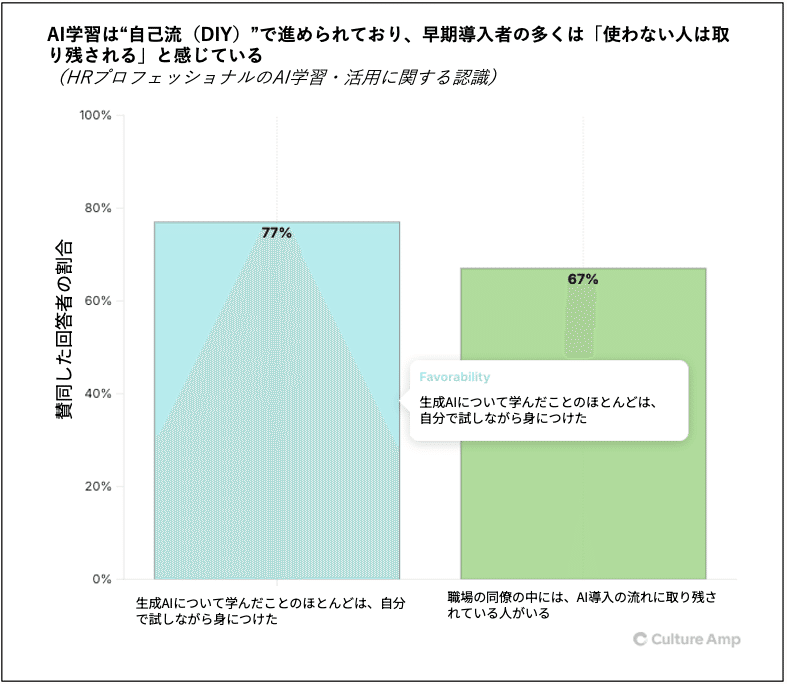

しかし現状は、ほとんどが自己流(DIY)的な対応であり、社員は明確なガイドラインのない中で試行錯誤しているのが実情です。

調査によると、HRを含む多くのビジネス職種において、77%の人が「AIの使い方を独学で学んでいる」と回答しました。

つまり、HRにはまだ大きなチャンスが残されています。

今からでも遅くありません。AIの導入と活用の流れを職場でリードする機会は、十分にあるのです。

HRはすでに、AIが最も影響を及ぼす領域──職務定義、社内コミュニケーション、パフォーマンス評価、オンボーディング、育成・コーチングなど──を担当しています。

この強みを生かすことができるかどうかは、HR次第です。

🧭 このテーマを“自社の文脈”に引き寄せる45分

AI×HRの現在地 ─ “人を支える人事”はどう変わるのか(第1回)では、

調査データと海外動向を手がかりに、“HRが主導するAI活用”の具体像を参加者と一緒に整理します。

いま何が起きているのか、どこから始めるのか――実務での第一歩を持ち帰れる内容です。

▶️ 参加登録:[リンク]

AI×HRの現在地 ─ “人を支える人事”はどう変わるのか 本ウェビナーは、AI×人事をテーマに全3回でお届けするシリーズの第1回です。各回では、海外の最新動向をもとに、peatix.com

AIによるリスクや弊害はまだ明確ではありませんが、それが顕在化したときに備えるのはHRの責務です。

AIツールに慣れ親しむほど、潜在的なリスクを早期に見抜き、対処する準備が整っていきます。

Culture AmpのAIエクスペリエンス設計責任者であるグレタ・ブラッドマンは次のように述べています。

「HRがすべてのAIツールを管理する必要はありません。しかし、“AIが人に与える影響”についての責任は、HRが担わなければならないのです。」

グレタ・ブラッドマン

今こそ、HRが存在する理由が問われる時

HRの歴史は「変化への適応」の歴史です。

これまでもHRは、思想面でも実務面でも大胆な方向転換を繰り返してきました。

そして今、AIという新たな変革の波において、HRは再びその力を発揮する時を迎えています。

Culture Ampのニック・マシューズはこう語ります。

「AIが“仕事そのものの本質”を再構築していく今、HRリーダーは組織変革の“戦略的アーキテクト”として前に出る必要があります。HRは“人”を深く理解し、同時にビジネスの実際を知る存在です。だからこそ、AI導入を進める経営陣にとって最良のパートナーなのです。」

ニック・マシューズ

HRがAI戦略を担うのにふさわしい理由

AIは倫理的リスクやバイアスへの懸念、そして組織全体に不安をもたらす可能性を孕んでいます。

こうした課題を先回りして管理できるのはHRだけです。

HRはすでに、リスク・文化・信頼の3つを扱う職能であり、どの部門よりも「公平性」「倫理」「人の体験」をビジネス全体に実装する力を持っています。

さらに、ITや法務とは異なり、HRは部門横断的に機能する存在です。

そのため、AIツールが各職種にどのような影響を与えているのかを俯瞰でき、社員の感情や反応を最前線で感じ取ることができます。

これは、AI活用をビジネス現場の現実と整合させる上で、HRにしかない強みです。

リモートワークへの移行やDEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の推進など、HRはこれまでにも新しい働き方を導入し、適応し、拡大してきました。

その過程で、抵抗のマネジメントと体験の保護を両立させてきたのです。

AIもまた、その延長線上にあると言えるでしょう。

最後に、私たちは再びこの問いに立ち返ります。

HRは、AIの拡大を積極的に形づくる「戦略的実践者」として一歩踏み出すのか?

それとも、その結果をただ“管理する側”にとどまるのか?

私たちは前者であることを願っています。

なぜなら、現実と可能性を見極め、人を中心に据えた変革を実現できるのは、他でもないHRだからです。

📅 初回ウェビナー(AI×HRシリーズ 第1回)

AI×HRの現在地 ─ “人を支える人事”はどう変わるのか

- 日時:2025年11月14日(金)12:00–12:45

- 形式:オンライン(Zoom)/参加無料

- 主催:ラボラティック株式会社

- ナビゲーター:野口麗奈(代表取締役)

- 進め方:講義+データ・事例紹介+全体ディスカッション(勉強会形式)

- 具体的な学び・得られること

- 世界のHR×AIトレンドや最新データを知り、変化の全体像をつかむ

- AI時代における“人事の存在意義”と“人らしさを支える視点”を考える

- 自社の文脈に引き寄せて「AIをどう活かすか」のヒントを持ち帰る

- 他の参加者の視点や問いから、自身の考えを整理・深める

- 申込:[リンク](所要1分)

AI×HRの現在地 ─ “人を支える人事”はどう変わるのか 本ウェビナーは、AI×人事をテーマに全3回でお届けするシリーズの第1回です。各回では、海外の最新動向をもとに、peatix.com

※本ウェビナーは全3回シリーズの第1回です。

今後の予定:

・第2回:AI×Employee Experience ─ “従業員体験”を変えるデータの使い方

AI×Employee Experience ─ “従業員体験”を変えるデータの使い方 本ウェビナーは、AI×人事をテーマに全3回でお届けするシリーズの第2回です。各回では、海外の最新動向をもとに、peatix.com

・第3回:AI×Manager Development ─ AIはマネジャーをどう支援できるか

AI×Manager Development ─ AIはマネジャーをどう支援できるか 本ウェビナーは、AI×人事をテーマに全3回でお届けするシリーズの第3回です。各回では、海外の最新動向をもとに、peatix.com

《この記事に関するお問い合わせ》

ラボラティック株式会社 広報担当